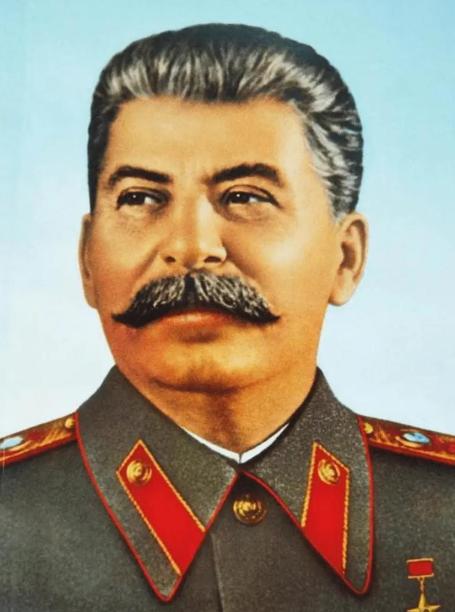

1961年,斯大林坟墓被挖开,军官们将其从水晶棺中抬了出来,迅速剥去他军服上的金钮扣,换上铜纽扣,随后将他装入一口普通棺材,这到底怎么回事? 1961年10月31日的莫斯科夜里,几个军官悄无声息地打开了列宁墓的暗门。没有警笛,没有仪式,只有一张解密多年的命令和一具沉默的遗体。 他们要把斯大林搬走。 这是赫鲁晓夫在苏共二十二大之后,给前任开出的“历史发票”。 而整场行动中,最诡异的一幕是他们第一时间不是查看遗体状态,而是小心翼翼地,用镊子一样的动作,把斯大林军服上的金钮扣一个个拆下——动作像干外科手术一样精准。 为啥要先动这玩意儿?别小看这点缀在衣领上的几颗小金属,那可不是装饰,是身份的象征,是苏联大元帅的“皇冠印记”。 换掉它,赫鲁晓夫就像是给斯大林“降级”,把“神”拉回人间。 这是一次非常典型的“政治降格处理”:从水晶棺抬出,换成普通木棺;从金纽扣变铜纽扣;从与列宁并肩的荣誉中撤离,改葬到红场墓园边缘。整个流程像一场剥离权力光环的手术,刀刀都对着过去的“神像”下手。 不过也别以为赫鲁晓夫狠,他其实是“软刀子割肉”的高手。 文件里特别写明:保留勋章,不许动。这就是他的精打细算。他明白,如果把斯大林的所有荣誉都抹掉,那些曾经跟着他打过仗、扛过枪的老兵,会炸锅。 果然,消息一传开,几个老兵在红场默默站了一天——胸前戴着当年斯大林亲自授予的勋章。他们没喊口号,也没拉横幅,只是站着,把勋章亮出来。 没说话,但说得比谁都清楚。 新棺材虽然普通,但棺盖上还是盖了苏联国旗,地点也选在克里姆林宫红墙下的“名人墓区”。 换金纽扣这一细节,文件上写得清清楚楚:军服不拆,勋章保留,纽扣换掉。执行人是克格勃第九局的精英军官,绝对信得过的“自家人”。 但再怎么信,也得小心。那天夜里,红场周边拉起了封锁线,所有出入口戒严,连地下通道都派人看守。 那不是搬尸,那是搬历史。 而这颗被拆下来的金纽扣,成了理解那个时代最隐秘的一把钥匙。 它不是金属,是象征。它代表着斯大林在苏联历史中的“神性”(或者说“不可触碰”),也是赫鲁晓夫想要打破的“禁区”。 赫鲁晓夫不是没想过更彻底的做法。他甚至曾考虑过取消斯大林的所有纪念地,推倒雕像,重写教科书。但他知道,苏联社会不是一张白纸。他越是猛推,反弹越大。 所以,他选择做减法。先从视觉符号下手,从“神”的外壳剥开,再慢慢引导舆论去重新定义这个人。“去斯大林化”这四个字,说得简单,做起来,每一步都得踩在缝线上。 这事放今天来看,其实并不陌生。一个历史人物被重新评估,往往不是因为他做了什么,而是因为时代变了。 就像斯大林的坟墓——从列宁身边的玻璃棺到红场边上的石碑,只用了一个夜晚。但背后,是一整个时代的重构。 墓碑现在还在,朴素得像个车站标志牌。只写了名字和出生死亡年份,连个“伟人”字样都没有。可你要真以为这就代表他被彻底否定,那就错了。 直到2020年代,俄罗斯还有大量民意调查显示,斯大林在不少俄罗斯人心中依然是“强国象征”。有人怀念他的铁腕,有人尊重他的战争胜利,也有人说他“至少不腐败”。 赫鲁晓夫当年以为,换个纽扣、挪个地方,就能彻底“清洗”掉斯大林的影响。但他没料到,历史不是地砖,挪一下就能换新。它更像油渍,渗进了地板缝里,时间越久,印子越深。 可以说,那颗金纽扣落地的声音,其实也是苏联开始脱胎换骨的第一响锤声。 但这声响,不是宣告结束,而是预示着更长一段“后斯大林时代”的混沌与拉锯。 如果站在1961年的红场,看着夜里那口棺材被悄然搬走,大概不会想到,60多年后,世界上依然有人在争论:斯大林到底是个“英雄”,还是个“暴君”。 这也说明了,真正的“权力遗产”,是不能用锤子砸碎的。 它会变形,会褪色,但不会凭空蒸发。就像那颗被小心收藏的金纽扣,至今没有人知道它去了哪里。 或者,它从来没被当成一块金属,而是被当成了一段历史的象征,留给后人,慢慢琢磨。