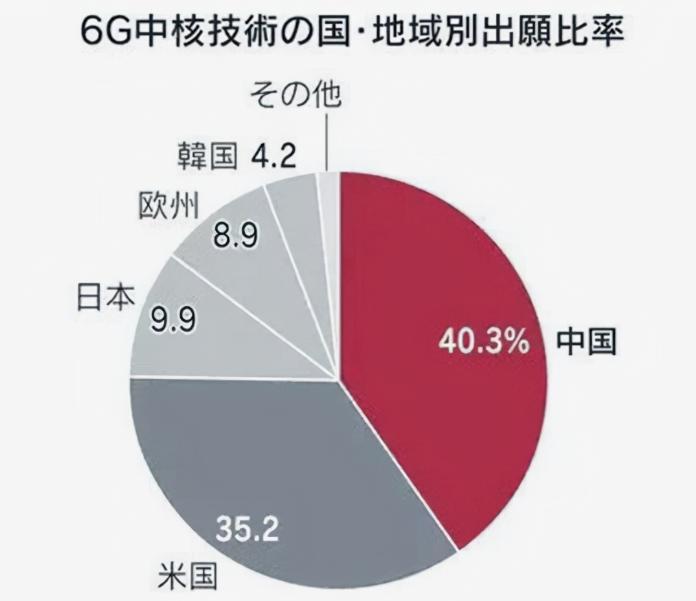

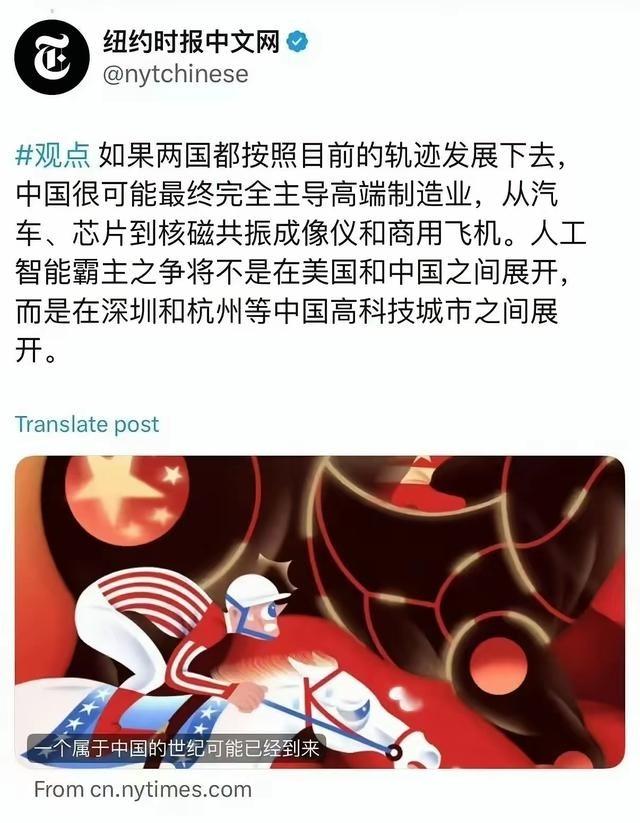

断崖式专利差!6G技术美国占了35.2%,日本9.9%,中国是多少? 现在用5G刷视频、打游戏,看起来已经够快了不是?可在各国科技圈里,5G早已是“昨天的新闻”。全球真正较劲的是下一个大招——6G。 它不是简单的网速升级,而是可能改变一整个时代的“基础设施”。未来的自动驾驶、虚拟现实、万物互联,脚下踩的可都是6G的地基。 国际电信联盟早在2023年就预测,到2030年,全球移动数据总量将突破5000EB。相当于每秒钟传1TB数据,连传160年都传不完。谁在6G上占得先机,谁就有机会制定未来通信的“游戏规则”。 这时候问题来了,专利是通往规则的门票。那全球最关键的6G核心专利,中国到底占了多少? 有些人可能以为美国占第一,毕竟硅谷响当当。也确实,美国目前握有全球6G专利的35.2%,像高通、英特尔这样的老牌玩家,布局早、专利多。 但出人意料的是,中国才是那个真正“压过一头”的选手,专利占比高达40.3%。这不是一般的领先,而是实打实的断崖式差距。 这背后可不是一两家企业在冲刺,而是整个国家在合力推进。连中信科、国家电网都在搞6G相关的算法和传输协议实验。 反观日本,虽然也有技术底子,但目前专利占比只有9.9%。NTT、富士通在太赫兹通信上有突破,但整体节奏偏慢。 欧洲就更讲究“抱团取暖”,比如爱立信牵头的“空天地一体化项目”,法国、德国也都在搞自己的试验网。但现实是,分散的力量在专利数上难敌中美的集中火力。 要说美国的打法,还是老一套:市场驱动为主,政府提供政策和资金支持,剩下的交给企业自己打拼。高通和英特尔这些巨头押宝毫米波,但问题也很明显——基站成本太高,覆盖面难拉开。 中国的打法更像是一口气打通从标准到应用的“全链条”。工信部牵头,科研院所下场,企业开搞实验网。比如深圳的6G试验区,已经开始跑实地测试,连交通灯都能实时联网。 日本则更偏向务实路线。日本政府注资1000亿日元启动“6G旗舰计划”,目标是让6G不只是“实验室里的玩具”,而是能真正在社会中应用的工具。但因为专利储备不够,国际话语权确实有点尴尬。 不过,专利多不代表自动赢。这场6G竞赛的第二个关键,其实是标准化。谁的技术成为“全球通用模板”,谁才真正拿下主动权。 2024年3GPP仁川会议就是个例子。中国主张推倒重来,重新设计6G核心网架构,而欧美则希望在5G基础上继续迭代。 双方僵持不下,光是协议格式就扯了三天。没人愿意让步,怕的是辛苦搞出的技术成了“孤儿标准”。 标准化之外,还有个更现实的问题:专利授权。比如高通此前提出开放API协议,看起来是为了促进合作,实则是希望抓住6G生态入口。 但欧洲部分企业担心被“绑定”,中国这边也在评估是否影响自身算法自由。美国司法部甚至插手调查高通是否涉嫌专利垄断,说明这场博弈远不只是技术之争,还涉及法律和地缘政治。 在授权这块,中国也在加快布局。像华为和诺基亚、爱立信的交叉授权谈判,已经进行到细节阶段。 这背后其实是在为未来的全球6G终端铺路。毕竟有再多的专利,如果不能和别人互通互认,也只是一座孤岛。 值得一提的是,中国的6G专利质量也在悄悄“进化”。中国在太赫兹通信和量子传输方向的专利年增长率达到15%,尤其是和高校联合实验室的成果转化,正成为新的爆发点。这种“专利+应用”一体的打法,让中国在未来标准竞争中更有底气。 美国有资本和法律体系,日本有工程师文化,欧洲有技术积淀,但中国的优势在于执行力和系统化的资源整合。哪个模式最终胜出,还要看谁能让技术真正落地。 而在这一场零和不多、博弈不少的全球科技赛中,专利只是敲门砖。真正的较量,是谁能把6G变成一个普及度高、使用成本低、影响范围大的新基建。 从目前的趋势来看,中国确实已经在6G起跑线上跑出了优势。如果能继续保持研发投入、加强国际协商能力,并避免关键技术受制于人,那么未来在标准制定和全球市场布局上,确实有望抢占先机。