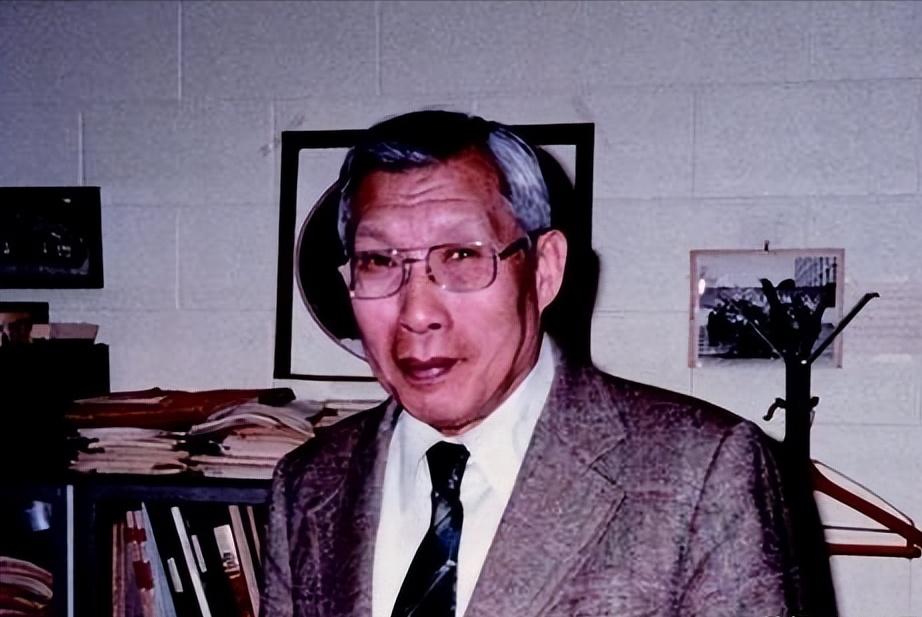

1950年,因遭到不公正对待,中国遗传学奠基人李景均毅然离开内陆前往香港,无处可去的李景均,竟然得到了诺奖得主穆勒亲自向美国国务院求情,希望将李景均接到美国! 1941年,当无数人想逃离中国的战火时,这位康奈尔大学的博士却带着他的美国妻子克拉拉,踏上了回国的邮轮。 那是一趟长达50多天的艰险旅程,在日军巡逻的阴影下,他心中只有一个信念:为祖国建立现代遗传学。 他做到了,先是在广西大学、金陵大学任教,然后在1946年,年仅34岁的他被任命为北京大学农学院农学系主任,成了北大历史上最年轻的系主任之一。 无数个深夜,人们都能看到他在煤油灯下伏案的身影,他把所有热情都倾注在了那个宏大的梦想上。 然而,时代的风向在1949年之后急转,学术界开始全面倒向苏联,李景均所坚持的摩尔根遗传学,与北大领导乐天宇极力推崇的米丘林-李森科学说,成了水火不容的两极。 冲突的爆发点是一场会议,他当众指出了乐天宇理论中的硬伤,这无异于点燃了火药桶,很快,他被免去了系主任职务,讲课资格也被剥夺。 他走进教室,准备上他主讲的遗传学课程,却发现里面空无一人——他的课,被无声地叫停了。 办公室的门牌被悄悄摘下,图书馆借书卡上他的名字被一道道黑墨划掉,一个学者的身份,就这样被粗暴地抹去。 最沉重的打击发生在1950年的元旦,他发现自己实验室的锁换了,当他终于设法进入后,看到的是他精心培育多年的果蝇研究样本被随意丢弃,已经发霉腐烂。 即便如此,他还试图用学者的体面进行反抗,他翻译了李森科的著作,却在序言中埋下不易察觉的讽刺。 但对手的回应是更为恶毒的攻击,他们抓住他妻子的美国身份大做文章,给他扣上了“里通外国”、“亲美反苏”的帽子。 他以身体不适为由,他独自登上了南下的火车,在香港九龙一家小旅馆里,他一待就是14个月,生活窘迫,前途未卜。 幸运的是,一位康奈尔的同学联系上了他的导师,诺贝尔奖得主赫尔曼·穆勒,一封封电报往来,为他争取到了工作和签证。 1951年,李景均全家赴美,在匹兹堡大学开启了人生的下半场,他那本在中国写就的《群体遗传学导论》,由芝加哥大学出版社再版,成为了该领域此后二十年的入门圣经。 在美国,他的学术生涯达到了新的高峰,他推动确立了临床试验中沿用至今的“随机分组”和“双盲对照”原则,1960年,他当选为美国人类遗传学会主席。 主要信源:(科学网——遗传学家、生物统计学家李景均先生其人其书及其精神)