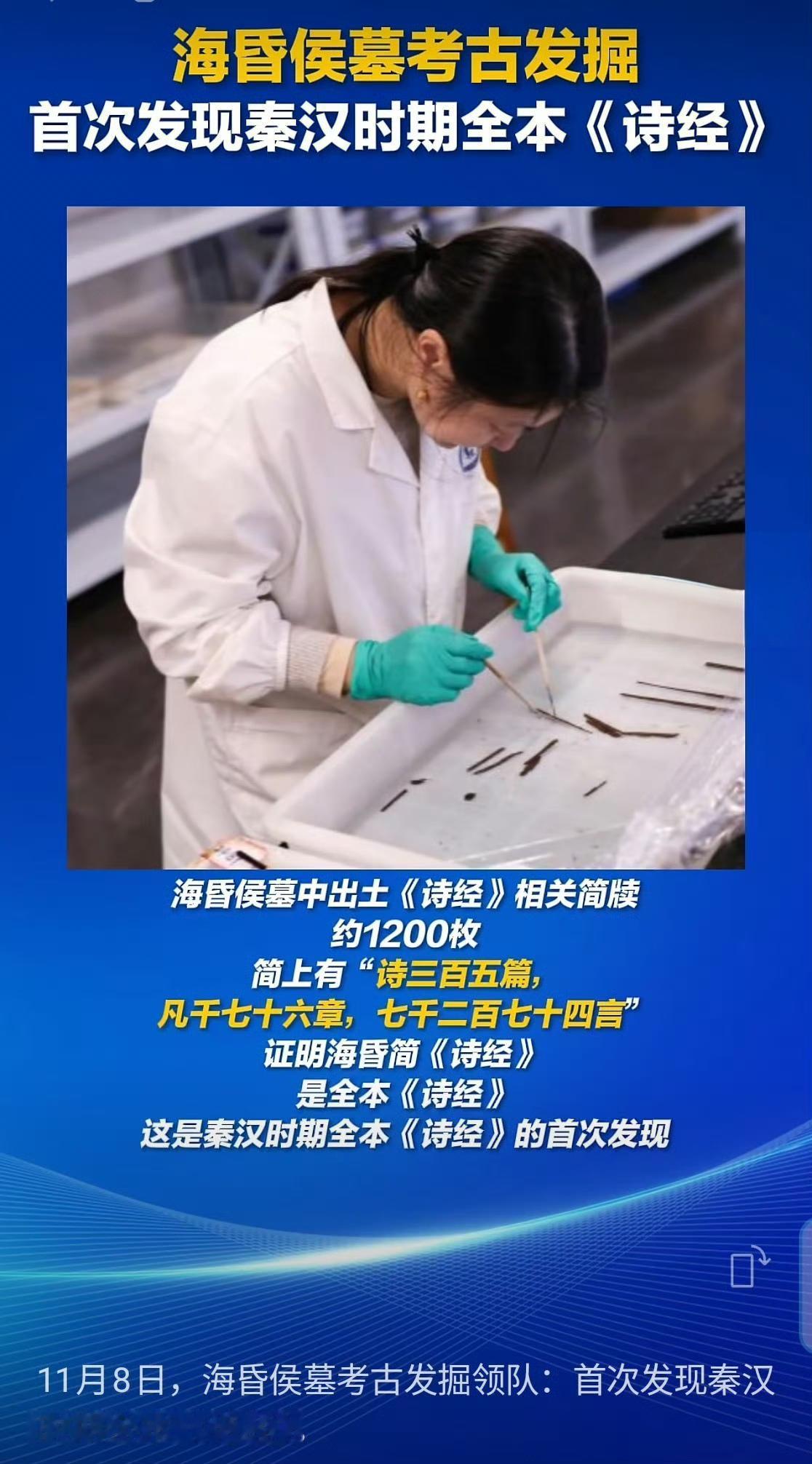

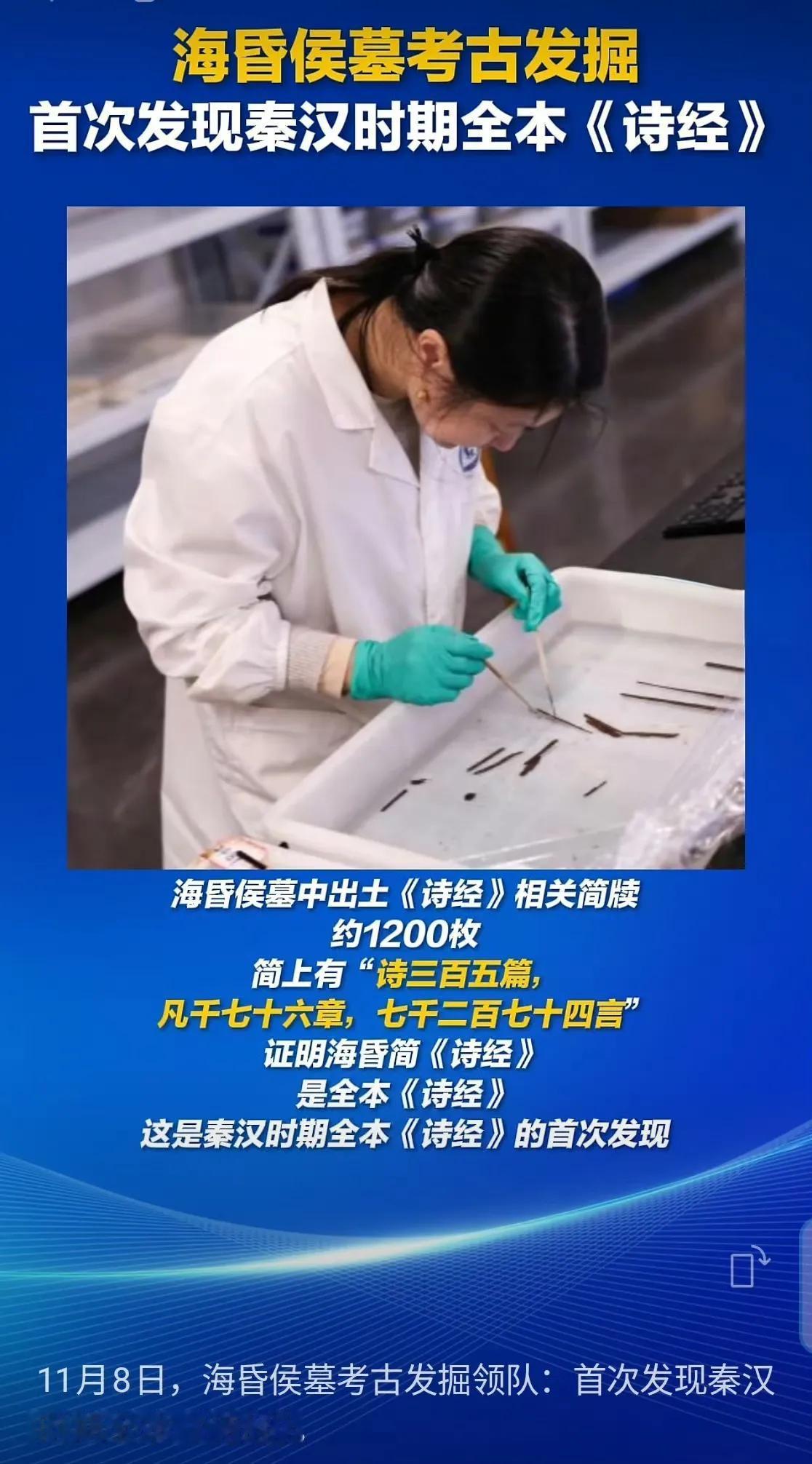

我滴乖乖!海昏侯这位老兄可真行啊,躺地下两千年还不忘给咱们送惊喜——把秦汉时期全本《诗经》塞进自己墓里陪葬,倒是方便了我们,这简直是老祖宗送来的文化礼物! 众所周知,《诗经》是中国最早的诗歌总集,孔子称之“三百篇”,是春秋以前的文学结晶。 我们今天读到的《诗经》,多基于汉代经学家的整理,最著名的是毛亨传下来的“毛诗”,而秦代的版本则早早消失在历史长河中。 海昏侯墓中发现的《诗经》,极可能是西汉时期保存下来的秦代旧本,这对研究《诗经》的文本流变、版本演化,乃至秦汉时期的学术体系,都有不可估量的价值。 这不是考古的“锦上添花”,而是直接补齐了文献史上的一个巨大空白。从秦火焚书到汉初恢复儒学,中间有多少典籍灰飞烟灭,多少知识断层无法弥补。 而刘贺墓里的这套《诗经》,就像是一座桥,把我们和那个断裂的时代重新连起来。这种发现,不仅是学术界的福音,更是整个中华文化传承链条上的一次关键性修复。 更妙的是,刘贺当年之所以能拥有这份文化遗产,很大可能不是因为他本人爱读书,而是因为身为皇室宗亲,他的墓葬规格远超常人。 文献记载中,刘贺虽然被废,但待遇并不差,封地在今江西南昌的新建区,生活境遇还算优渥。 他墓中出土了大量的书籍和典籍,说明他身边有文化侍从,甚至可能设有类似王子太傅那样的教官机构。 这些典籍的存在,既可能是他个人喜好,也可能是当时制度性的安排,但无论如何,这些书最终被他带进陵墓,才能在今天重见天日。 这也从侧面说明,汉代贵族对文化典籍的重视程度远超我们的想象。别看刘贺“职业生涯”短暂,但他的墓却像一个浓缩的汉代文化博物馆,书籍、礼器、车马、金印、乐器,几乎样样俱全。 特别是《诗经》的版本,不仅保存完好,而且书写规整,说明制作时极为严谨。这不是随便抄着玩的,是有学术功底的结果,体现出当时对文化经典的尊重与传承。 我们常说,“一部《诗经》,半部中国古代文明”。它不仅是文学作品,更是当时社会生活、宗教礼仪、道德规范的综合反映。 通过海昏侯墓里的版本,我们能更精确地了解《诗经》在秦汉时期的传播路径、版本差异,甚至是当时的书写规范和抄写习惯。纸短情长,竹简虽小,却承载着千年文化的厚重。 当然,这份“文化大礼包”并不是凭空掉下来的。海昏侯墓的发掘工作,凝聚了无数考古人员的心血。 从2011年开始,国家文物局主导的考古团队,历时多年,分层发掘、精细保护,确保每一件出土文物都能最大程度还原其历史信息。 这不仅是技术的胜利,更是制度和理念的胜利。对文化遗产的尊重、对历史的敬畏,是我们这个时代的底色。 海昏侯墓的发现,也让我们重新审视“被遗忘的历史人物”的价值。刘贺虽然在正史中的存在感不强,但他的墓却成了研究秦汉文化的新起点。 被历史边缘化的人物,也可能在某个时间点,以另一种方式回归主流叙事。这种回归,不是情节反转,而是历史的温柔补偿。 我们从他的墓中,不仅看见了《诗经》,还看见了一个时代的文化厚度,看见了汉代贵族生活的真实样貌,看见了制度对文化传承的潜移默化影响。 海昏侯墓中发现的《诗经》,不是孤立的文本,而是秦汉文化生态系统的一部分。从它的字形、书写材料、保存方式,到它所处的政治文化背景,每一处细节都值得深挖。 它让我们更清楚地认知,秦汉之交并不是文化断裂,而是融合与转型的关键期。《诗经》作为儒家经典,能够在那个时代被精心保存,说明它的地位早已根深蒂固,不是靠官方强推,而是社会层面广泛认同的结果。 这份认同,穿越两千年,在今天依然可以被我们感知。当你站在博物馆橱窗前,看着那一根根竹简上工整的文字时,你会突然意识到,自己并不是孤立的个体,而是站在一条长长的文化河流中。 刘贺或许没想过自己会以这种方式“翻红”,但他的这份“墓中藏书”,确实成了我们这个时代最意外、最宝贵的文化馈赠。 总有人说历史是沉默的,其实不然。它只是说话的方式不同而已。有时候,是战国的青铜鼎,有时候,是西汉的竹简。 而海昏侯用他的墓,低声细语地告诉我们:真正的文化,不会被时间淹没,它总会以意想不到的方式出现,提醒我们,它一直都在,等着我们去发现、去倾听。 素材来源:海昏侯墓出土秦汉时期全本《诗经》!网友:有生之年等来更新…… 2025-11-10 18:28·中国日报双语新闻

俊友

珍贵,期待面世