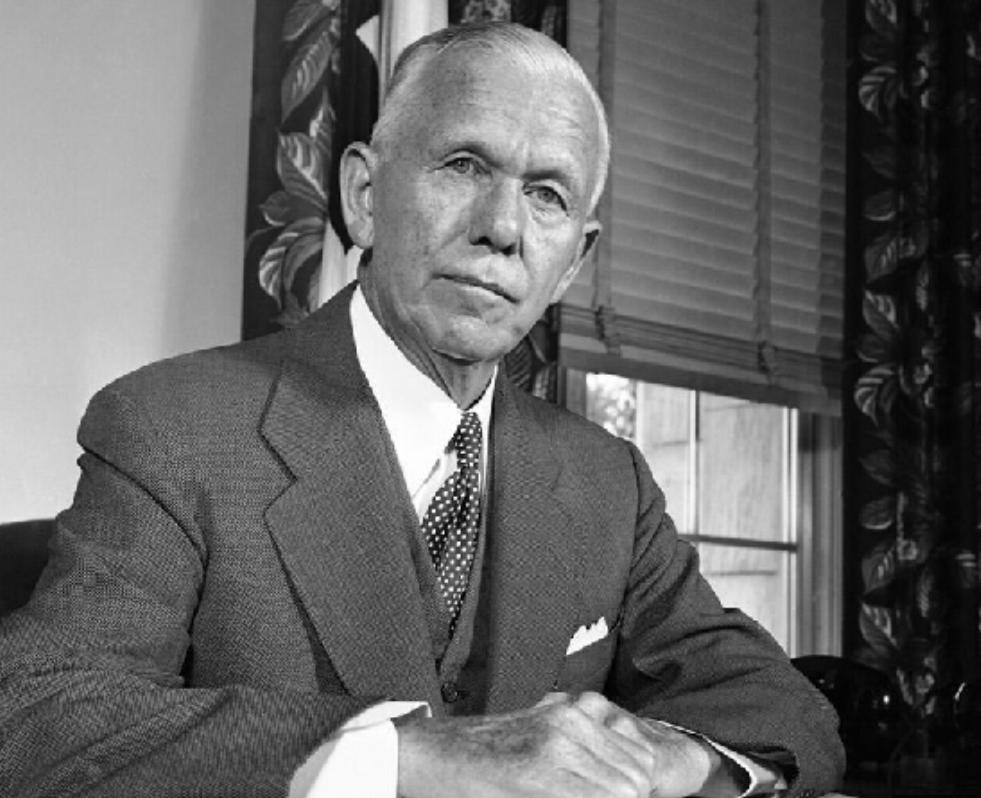

中国抗美援朝时,头脑最为清醒的美国高层,恐怕就是美国防长马歇尔了,他说的一番话,让人惊讶,此人的智慧非常不一般! 马歇尔的清醒并非偶然,这与他早年的东方经历密切相关。1920年代中期,马歇尔曾在天津服役,这段经历让他对中国社会文化和军事传统有了直观认识。 他亲眼目睹了中国士兵的坚韧和适应能力,注意到中国人善于利用地形优势进行作战,这些观察深深印在他的脑海里。 1946年,他以特使身份参与调停国共内战。这段经历犹如催化剂,让他对中国政治格局与军事韬略的认知更为深刻,进一步拓展了他在这方面的见解。 他与国共双方领导人都有过直接接触,尤其是对中国共产党军队的作战能力和意志力有切身感受。这些独特经验使他在美国高层中成为对中国有着最为深刻认知的人物。 当朝鲜战争爆发,美军越过三八线北进时,马歇尔是少数发出明确警告的声音。他基于对中国的了解,准确判断出中国出兵的必然性。 当麦克阿瑟等美军将领以轻蔑之态,将中国军队视作“乌合之众”时,马歇尔却独具慧眼,精准指出入朝参战的会是四野等精锐之师,展现出其非凡的战略洞察力。 他特别强调中国军队是从1927年开始一路战斗过来的老兵,战场经验比只打过二战的美军丰富得多。这种基于实际情况而非盲目自信的判断,体现了马歇尔超越同僚的洞察力。 马歇尔对志愿军战术的理解尤为深刻。据说他在国会听证会上曾掏出一本边角磨损的《孙子兵法》,以此解释志愿军的作战逻辑。 他指出志愿军能够隐身于山谷林间,利用夜间和复杂地形实施机动穿插,正是体现了“知己知彼”的东方军事智慧。 与迷信技术侦察的美军将领不同,马歇尔明白志愿军“昼伏夜出”、善于伪装的战术特点,这使美军的高空侦察难以发挥作用。 他曾气愤地要求情报部门去数志愿军夜间的篝火数量,而不是完全依赖侦察机照片,但这种实事求是的态度在当时美军高层中并不多见。 更显马歇尔战略眼光的是他对战争全局的把握。他坚决反对麦克阿瑟提出的轰炸中国东北甚至使用核武器的冒险计划。 作为二战时期“欧洲优先”战略的制定者,马歇尔深知美国的最大对手是苏联,而朝鲜战争的扩大只会消耗美国实力,让苏联坐收渔利。 他主张“有限战争”理念,认为美国应当将战线控制在三八线附近,通过谈判结束冲突。这种战略克制在当时美国国内一片狂热主战的气氛中显得尤为难得。 然而,马歇尔的清醒声音在当时并未被充分听取。美国决策层普遍沉浸在二战胜利后的自信中,认为中国不敢也不会与美军正面交锋。 即便在志愿军首次战役给美军以重创后,美军情报部门仍坚持认为入朝的只是少量志愿人员。这种傲慢与偏见最终让美国付出了沉重代价。 当1953年停战协定签署时,美国不得不接受“并非胜利者”的现实。马歇尔在那句“神话已经破灭了,美国并不是人们所想象的那样一个强国”的感叹中,道出了美国在朝鲜战争中最重要的教训。 马歇尔之智慧,不仅彰显于对战争局势精准判断,更蕴含于他对国际政治格局的深邃洞察里,其远见卓识,于两者间熠熠生辉。 他明白中国出兵朝鲜背后的安全关切和文化逻辑,理解“唇亡齿寒”的地缘政治现实。 他清楚中国历史上讲究的“义”字,当朝鲜曾经帮助过中国抗日,而如今面临威胁时,中国不可能坐视不理。这种对东方文化和心理的把握,是其他美国将领难以企及的。 朝鲜战争的历史表明,马歇尔当年的判断几乎全部得到了验证。他关于中国军队作战能力的评估,关于战争不宜扩大的警告,关于谈判解决的主张,事后看来都具有前瞻性。 从更广阔的视角看,马歇尔在朝鲜战争中的表现提供了一个宝贵的历史案例:大国决策需要避免傲慢与偏见,应当基于对对手的深入了解和尊重。 马歇尔之所以能够做出相对准确的判断,正源于他愿意并且能够理解中国的历史、文化和战略思维。这种跨文化理解力在大国博弈中显得尤为珍贵。 朝鲜战争已经过去半个多世纪,但马歇尔在那场战争中所展现的战略思维和跨文化理解力,至今仍具有启示意义。 在当今复杂多变的国际环境中,大国决策更需要马歇尔那样的清醒和克制,需要摒弃非友即敌的简单思维,避免让偏见主导决策。 素材来源:“最后一个指挥岗位”:乔治·马歇尔的国防部长岁月 2017-03-22 14:38·澎湃新闻