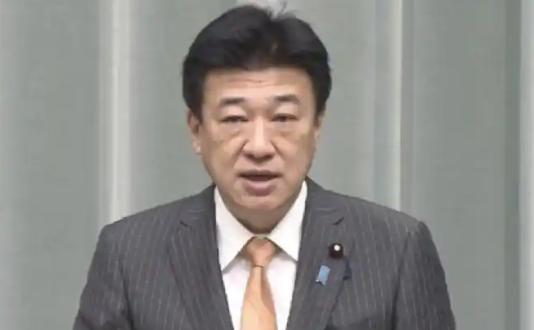

就在刚刚,日本公然对华提出一个无理要求。 11月18日下午的日本内阁例行记者会,彻底打破了中日关系的短暂平静,官房长官木原稔的一番表态,简直让人跌破眼镜。 最近日本政坛的一句话,又把中日关系推回了紧绷状态。 这段时间,日本地方政府都在喊日子不好过,尤其是一些依赖中国游客的城市,明显感觉“客流在往下掉”,很多人都在担心,是不是外交政策又要影响日常生活了。 没想到,一条线往前一拉,确实能拉到 11 月初的那场国会辩论。 面对高市早苗的发言中国很快表达立场,两次外交交涉,希望日方收回言论,但到了 15 号,高市早苗再次强调自己的话是“国家安全利益需要”,态度不但没软,还更硬了。 中方随后指出,日本这种做法正在破坏两国刚刚出现的缓和氛围。 其实,只要回顾一下近几年的中日互动,就知道紧张不是凭空冒出来的,钓鱼岛、东海等议题,日本频繁采取激烈动作,把敏感问题当筹码,区域安全自然会跟着受影响。 有意思的是,日本国内并不是铁板一块,经济界、教育界、地方政府的声音,这几年反而越来越谨慎。 更现实的问题是,两国经济没办法脱钩,2022 年中日贸易规模超过三千亿美元,日本大量产业链与中国紧密相连,从电子零件到机械制造,从学生交流到科研合作,一旦出现波动,受冲击的不是某个部门,而是整个社会结构。 但政客有时却愿意为一句政治表态,把这些实际利益放到后面。 这就是日本社会内部越来越多反思声音出现的原因,他们担心,政治层面不断往敏感问题上踩,会让普通人的生活成本越来越高。 再把视角拉回那句争议言论,高市早苗把台海问题和“存亡危机”挂钩,看似是在提高日本的战略警觉度,但许多国际观察者反而认为,这可能让地区更容易误判。 因为当一个国家公开把自己和一个潜在冲突绑定在一起,等于自动把自己置身在风险边缘。 这也是东南亚一些国家私下里讨论得最多的部分,他们普遍认为,中国在核心利益上的态度非常明确,如果在红线问题上不断试探,反制一定会跟着来,不是外交层面的“说几句”就能带过。 很多人可能会觉得,这些外交博弈离日常生活很远,但真正受到波及的,往往是实际产业,中国宣布反制措施后,日本一些地方旅游部门立即感到压力,不少酒店、景点开始提前调整运营计划。 而日本政府内部却有人认为,制造紧张氛围能让日本在国际舞台上“更积极”,问题是,积极和冒险往往只有一步之差。 在中美竞争背景下,日本似乎想借势扩大自己的战略空间,但历史经验一再提醒,对抗越往前走,回头越难,东海、钓鱼岛、台海,任何一个方向的误判都可能给整个地区带来震动。 亚洲这块土地不大,却装着几十年的恩怨与合作,如果中日之间再度把关系推向下滑轨道,受影响的可不仅仅是两国,而是整个区域的供应链与安全环境。 如果双方能保持务实,把敏感议题放到合理的位置上,合作空间还在,如果不断把问题政治化,那未来几年恐怕很难有太多好消息。 日本要想在亚洲稳住位置,靠的不是喊话,而是判断风险、把握节奏、处理好邻国关系。 站在当下这个节点上,中日关系还没到回不去的地步,但方向确实在变得越来越敏感,下一步走向哪里,很大程度上取决于日本究竟想扮演什么角色。 而每一次国会辩论、每一句外交表态,都会成为影响未来局势的关键节点。 想不让关系掉回低谷,就得从这些节点开始慎重。