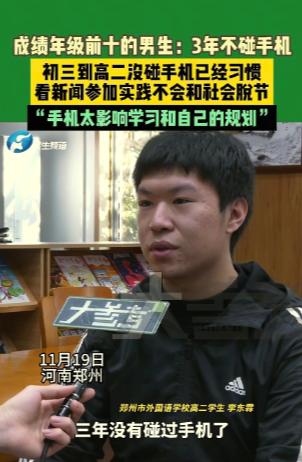

河南,一位高二男生火了!不是因为帅气的外表,也不是因为惊艳的才艺,而是他居然3年不碰手机,把成绩冲了年级前十,成了全网羡慕的自律学霸! “现在还有学生能三年不碰手机?” “成绩从中游冲到前十,这难道是戒手机的功劳?” 最近,郑州高二学生李东霖的经历,在网上掀起了关于“学生与手机”的热议。 有人觉得他的做法太“出格”,也有人说,他戳中了很多人做不到的专注本质。 每天清晨,李东霖的书桌前不会有手机的影子,只有摊开的课本和标注细致的笔记。 放学后,他要么留在学校参加辩论社活动,要么去图书馆翻阅纸质报刊,回家后先花半小时梳理当天的知识点,再投入刷题和错题复盘,睡前还会读一小时课外书。 同学都说,不管周围多热闹,李东霖总能快速静下心来做事,讨论难题时他的思路特别连贯,从来不会中途被手机消息打断。 老师也提到,他的错题本做得格外用心,不仅记录了错题和解题步骤,还标注了自己总结的易错点和思维漏洞,这都是长期专注才能做到的事。 很少有人知道,这样专注的李东霖,三年前也曾被手机“绊住脚”。 初三暑假,他特意制定了详细的复习计划,把数学、英语的薄弱章节都列了出来,想着趁假期补回来。 可手机一放在身边,所有计划都成了泡影。 消息提醒声、短视频自动推送、同学发来的聊天消息,只要点开一个,就很难再停下来。 有时候一整天下来,习题本没写几道题,手机却刷了好几个小时。 暑假结束的摸底考试,他的成绩直接从班级中游掉到了倒数,数学成绩下滑了20多分,英语完形填空更是错了一半,看着满是红叉的试卷,李东霖才真切意识到,手机对他来说不是“放松工具”,而是浪费时间的“绊脚石”。 痛定思痛后,李东霖做了个果断的决定:把手机交给父母保管,彻底戒掉。 刚开始的那段时间,他总觉得心里空落落的,写作业时会下意识摸口袋找手机,睡前也习惯性想点开屏幕。 为了克服这种依赖,他在书桌前贴了张便利贴,上面写着自己的目标。 把刷手机的时间换成了跑步、看纸质书,还主动报名参加了学校的志愿服务队。 慢慢的,他不再惦记手机,反而觉得“时间变多了”——和同学面对面聊天更投机了,琢磨难题时思路更清晰了,连睡眠质量都好了很多,再也不用熬夜刷手机到凌晨。 从初三到高二,一千二百多个日夜,李东霖真的一次都没碰过手机。 这份坚持换来了实打实的回报:高一学年末,他的成绩冲进班级前十。 到了高二,更是跻身年级前十,曾经的薄弱科目数学和英语,成了他的优势学科。 更让人意外的是,他的视力一直保持得很好,不像很多同学因为长期看手机早早戴上了近视眼镜,规律的作息也让他的体育成绩有了明显进步。 而他的社交也没受影响,辩论社的活动让他认识了很多志同道合的朋友,志愿服务中积累的经历,也成了和同学聊天的热门话题,偶尔需要联系他人,也能通过学校的公共电话或同学帮忙转达。 网上的讨论从来没停过。 支持他的人说:“现在的孩子能做到三天不碰手机都难,别说三年,这份毅力太少见了,专注的样子值得学习”。 质疑的人则认为:“信息时代完全不用手机,会错过线上网课、电子题库这些优质资源,太可惜了”。 李东霖的选择,不是否定手机的价值,而是清楚自己的自控力不足以应对诱惑,所以用最彻底的方式隔绝干扰。 这也给很多人带来了启发:有的学校在教室设置了手机存放柜,上课期间统一保管,实施后班级作业完成率提升了近三成。 有的家长和孩子约定“手机使用契约”,明确学习时段禁用,娱乐时长不超过1小时。 说到底,李东霖的三年无手机生活,本质上是一场关于“自我管理”的实践。 它告诉我们,真正的成长从来不是“对抗手机”,而是认清自己的目标,主动为注意力“降噪”。 对于学生而言,没必要盲目模仿“三年不碰手机”的极端做法,但可以试着找到属于自己的“专注密码”。 或许是学习时把手机放在另一个房间,或许是卸载容易让人沉迷的娱乐APP,或许是用运动、阅读、社团活动替代刷手机的时间。 在这个手机不离手的时代,专注成了最稀缺的能力。 李东霖用三年时间证明,把刷手机的时间花在真正重要的事情上,时间终将给予丰厚的回报。 而对于更多人来说,重要的不是“戒不戒手机”,而是学会“掌控手机”,找到适合自己的节奏,让注意力聚焦在成长上——这才是能受益终身的能力。 如果各位看官老爷们已经选择阅读了此文,麻烦您点一下关注,既方便您进行讨论和分享,又能带来不一样的参与感,感谢各位看官老爷们的支持!

9527

我初中三年,高中三年,大学四年,都没碰手机!哪时候没有智能手机!