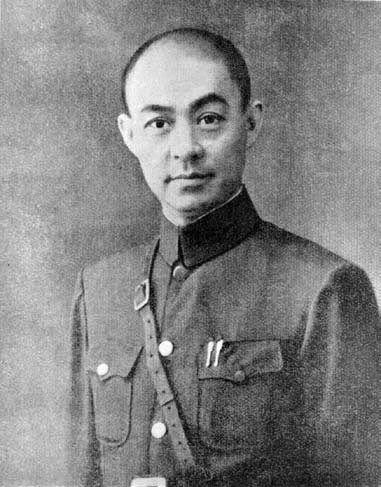

1940年5月,国军护送一座灵柩南下,途经宜昌时,日军战机3次飞抵灵柩上空盘旋,防空警报不断响起,但围绕在灵柩旁的民众无一人离去,而直到灵柩消失,敌机也未投下一枪一弹。 灵柩没有被打扰,直到被护送离开宜昌。在场所有人都明白,他们亲送的,是一位值得民族铭记的将军。 灵柩中的人,叫张自忠。 就在这场哀送发生的两周前,张自忠在湖北襄河北岸阵亡。他当时已是第33集团军总司令,地位本可安坐后方统筹战局,但他却坚持亲赴一线。枣宜会战打响时,他主动提出“主将上前线”,留副官指挥后方。 据当时的电报记载,他所在的部队兵力仅1500人,面对日军主力一万余人、配合航空轰炸与炮火扫荡,一昼夜内九次正面冲击,弹药几乎耗尽。最后时刻,张自忠拒绝撤退,带着警卫连发动反冲锋。 现场遗体中,有数枚手榴弹尚未引爆。他的军装被炸裂,身中数刀,战至断气仍握枪未松。敌军指挥官发现他身份后,惊愕不已。他下令按高级军官礼仪收敛遗体,立刻掩埋,未作侮辱。 中国军方得知位置后,在激烈交火中组织营救。当战士们抬回他的遗体时,发现其面部仍保持伏地向前的姿态。部队肃立无言,随后护送灵柩踏上南运之路。 沿江而下,数十处渡口、车站出现自发集会。百姓在道路两侧,手中端的是白馒头。 灵柩到达宜昌时,竟有数万人汇集江滩。日军战机三次飞临,盘旋低飞,有士兵准备散开人群,但被民众围住。那日的宜昌,没有一人退后。 敌机最终未投下一弹。有学者后推测,这是因为敌军机载人员中亦识得张自忠身份,亦有猜测是被群众的集体沉默所震慑。官方对此并无明确记载。 张自忠并非一生都受人敬仰。 1937年“七七事变”后,他被任命为北平守备司令。面对敌军压境,他决定弃守北平。这一决定在当时被广泛误解为“拱手让敌”,他被骂作“软骨头”“假忠诚”。 但实情是,他手中兵力远不足守城,若强行抵抗,只会造成更多平民伤亡。 他并未因此退场。此后,他主动请缨赴前线,五次重伤不退,一路从旅长升至集团军司令,亲历徐州、武汉、南昌多场大战,手中指挥过数十万人。他自知早年决定毁誉参半,因此更以死抗争,欲以战功洗清旧名。 最终,他死在战壕一线。 当灵柩穿越半个中国抵达重庆时,蒋介石率高官亲迎,重庆万人空巷迎灵,哀悼电文遍布全国。

714771970王

梅花上将