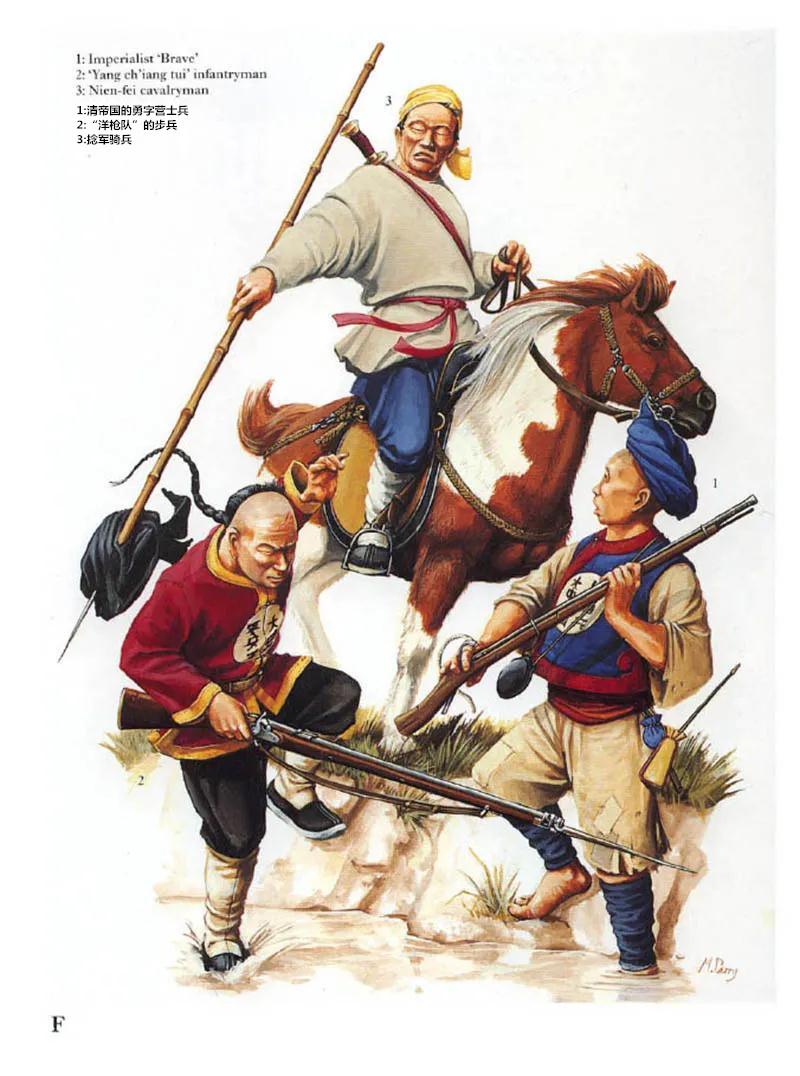

1864年11月,年仅15岁的太平天国幼主洪天贵福被押赴刑场处决,他在来的囚车上便一路嚎啕大哭,百姓边看边笑,将烂菜叶子扔得他满身都是。 那天的刑场人声嘈杂,囚车停在广场中间,一个年纪尚小的少年满身污秽,被人拖下车。他跪在地上哭喊着,嘴里反复求饶。围观的百姓看着他狼狈的模样,有人讥讽他,有人将菜叶子和泥巴丢过去,场面混乱而冷漠。 清军将领没有多言,处决的命令早已下达。这个少年是洪天贵福,太平天国的末代幼主。他的死,意味着那个曾经在南中国建立政权、与清朝分庭抗礼的“天国”,彻底终结。 洪天贵福并非主动登上权力宝座。太平天国动荡至极时,洪秀全因粮尽援绝,在天京病死,政权核心陷入混乱。朝内为了维持名义上的统一,将年仅十六岁的洪天贵福匆匆立为新王,称“幼天王”。他本人没有实际决策能力,被大臣当作符号使用。 那时的太平军已分崩离析,内部争权激烈,外部则遭曾国藩、左宗棠、李鸿章多方夹击。洪天贵福所在的残余部队,在湖南、江西一带不断败退。最终,他孤身流落荒山,被民众举报。清军发现他时,他早已没有兵权,身边也无护卫,只有一副平民打扮的行头和一个畏惧到发抖的身体。 被俘后,他不断强调自己从未主动参与谋划,不愿为王,希望能放他一条生路。他甚至声称想参加科举,将来做官。这番话虽显稚嫩,却真实地反映出他对太平天国的理念毫无认知。 洪天贵福的命运早已注定。清廷高层在是否留其性命的问题上曾有讨论,最终曾国藩定下调子:不杀,太平余绪难断。奏章中他写得斩钉截铁,“伪主不除,乱源不绝”。行刑令随即下达。 洪天贵福被斩的前夕,曾国藩在给弟弟曾国荃的家书中透露出隐忧。他写道:“今日之患,不在洪逆,而在其后。”他所担心的,是湘军立功之后的清算。 洪氏的“天国”虽然倒下了,但满清中央对地方武装的警惕并未因此缓和。湘军崛起后,形成了“军随将转,将不听朝命”的新格局。清廷对曾国藩等人采取边安抚边削权的方式,意图避免第二个太平天国出现。这一点,曾国藩深知。 至于洪天贵福,他只是太平天国权力斗争中的一个象征符号。他未曾掌权,也无政治见识,一切不过是由他父亲洪秀全的身份所决定。自幼生活在宫中,战事初起之时,他并不知外界发生了什么;直到亲眼目睹城破、父死、臣叛,才开始意识到这个世界并非他原本想象。