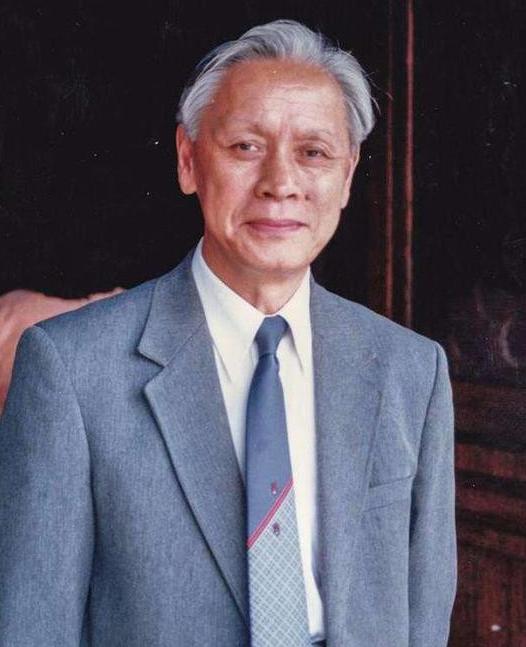

1959年,他趁着妻子出差,偷偷把一管液体灌入刚满一岁的儿子嘴里,看着儿子天真的笑容,他流着泪吻了吻儿子:儿呀,为了亿万孩子的健康,爸爸只能这么做了!爸爸对不起你! 你还记得小时候吃糖丸的那种感觉吗?一颗小小的糖球,入口即化,甜得让人忘了打针的恐惧。每到发糖丸的日子,操场上总是排满了张大嘴巴的孩子,眼里全是期待和好奇。 可你有没有想过,这颗看似不起眼的糖丸,为什么会被大人们叫作“宝贝”?它背后究竟藏着怎样一段沉重又动人的故事? 往回倒六十多年,那个年代的小儿麻痹症像个魔鬼,突然就会降临到身边。孩子们前一天还活蹦乱跳,第二天就高烧不退,甚至瘫痪在床。一场病,能让一个家庭瞬间跌进深渊。 国外有疫苗,但技术被西方封锁,资料设备都得靠自己琢磨。顾方舟临危受命,偏偏给他安排的,是一场“无米之炊”的仗。从零开始,连最基本的参考资料都没有,科研条件也差得不像话。 顾方舟被派往苏联考察,他在苏联察觉到了一条更适合中国国情的路子——苏联用的减毒活疫苗(萨宾株),效果稳定,成本低,适合大范围推广。 回国后,顾方舟把团队拉到了昆明西山。这里条件艰苦到什么程度?实验室是自己挖洞搭棚建起来的,温度全靠土办法调节。上山抓实验猴,成了科研人员的日常。 晚上睡觉得提防着野生动物。团队成员的生活状态,别说像科学家,倒像一群野外生存专家。可就是在这样的环境下,他们争分夺秒和病毒赛跑,生怕下一轮疫情来袭,更多孩子遭殃。 实验终于有了突破,动物试验成功,终于到了最关键的人体实验阶段。 顾方舟把疫苗递到自己刚满一岁的儿子顾烈东嘴边时,没有一点科学家的冷静。他是父亲,也是科学家,这一刻,理性和感性在心里拉扯。喂下疫苗的那一瞬间,他的手都在抖。 接下来的十天,他几乎一天二十四小时都守在儿子身边,观察每一个细节,生怕出现不好的反应。那种煎熬,只有经历过的父母才懂。顾方舟后来回忆,这段时间是人生中最难熬的时光。 顾方舟的儿子平安无事,团队里其他几位科研人员的孩子也相继参与了后续试验。很多人只记住了顾方舟的孤勇,其实背后是一群科学家和他们的家人共同承担风险。 为什么要用亲生骨肉做实验?顾方舟的话很简单:“如果自己都不敢给亲生孩子用,怎么能让全国的孩子用?”今天再看,这种孤勇已经超越了常规的科研伦理,更是一种使命感在驱动。 疫苗搞定后,新的难题又冒头了。中国地大物博,但冷链运输几乎没有,液体疫苗保存成了大难题。农村和偏远地区,打针都不容易,疫苗运输更是难上加难。顾方舟突然想到,能不能把疫苗做成糖球? 团队说干就干,反复研究糖衣配方。糖衣不只是为了好吃,更重要的是用它隔绝空气和水分,能在常温下保护疫苗活性。这个创新让疫苗能保质又能被孩子们喜欢,糖丸成了最接地气的“中国方案”。 糖丸一经问世,防疫人员派发疫苗变得比以前轻松多了。小朋友们不用打针,主动张嘴吃糖,疫苗覆盖率大大提升。短短几年,小儿麻痹症发病率断崖式下降。 糖丸的出现,不只是一项技术创新,更是一次科学和人性的完美结合。它体现了中国科学家解决实际问题的智慧。糖丸不是实验室里的高冷作品,而是可以走进千家万户的生活创新。 顾方舟和他的团队,几十年如一日,从昆明西山到全国各地,始终没有停下脚步。直到2000年,中国被正式认定为消灭脊髓灰质炎国家。顾方舟签署报告,泪水和笑容一起涌了出来。 人民网:顾方舟:一颗糖丸护佑亿万儿童健康(奋斗百年路 启航新征程·“人民科学家”国家荣誉称号获得者)