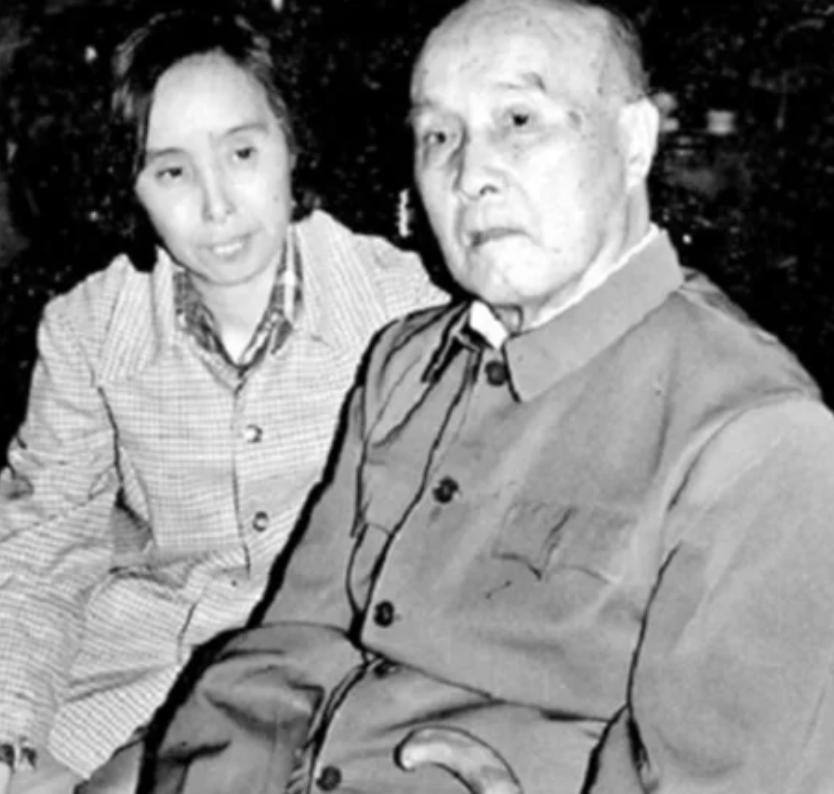

1973年,胡风准备去医院前,由于受凉,还没来得及下床,就说“不好了……”,一阵恶臭从他身下发出。妻子梅志立马就明白了,她连忙给他擦洗,换衣服,换床单,然后又提着那些脏东西去水坑洗干净。 在四川大竹县第三监狱里,年逾古稀的胡风,此刻形容枯槁,蜷缩在木板床上。 此刻,他准备起身前往医院就诊,然而前夜受凉却让他的身子更加不受控制。 他挣扎着试图坐起,身体却不受控制地僵直,一声低沉的“不好了”伴随着一阵恶臭在弥漫开来。 失禁的窘迫与身体的失控,瞬间将这个老人击垮。 就在这令人窒息的时刻,一直守候在旁的妻子梅志起身了。 她没有嫌弃,没有埋怨,端来一盆冷水,麻利地拧干毛巾,为丈夫仔细擦拭身体。 胡风与梅志的相遇,始于1933年上海的文艺沙龙。 彼时,胡风已是左翼文坛锋芒毕露的评论家,主编《七月》等刊物,倡导“主观战斗精神”,以犀利笔锋搅动文坛风云。 而梅志,这位来自江西的坚韧女子,则在困苦中求学,以抄写文稿、缝补衣物维持生计,并偶然融入进步文艺的洪流。 一次左联的聚会上,胡风深邃的见解与梅志沉静的倾听,让两颗灵魂彼此靠近。 两人都有着共同的理想与对文学的赤诚,使他们迅速结为伴侣。 婚后的生活清贫却充满朝气,他们在简陋的寓所里构筑起精神的家园。 书架上是鲁迅、巴金等挚友的赠书,桌案上永远摊着未竟的文稿。 梅志不仅是生活的伴侣,更是胡风精神世界的同行者。 在胡风的鼓励下,她提笔创作,出版了《受伤之夜》等作品。 抗战时期,他们携幼子辗转武汉、重庆、香港、桂林,办刊物、搞宣传,在颠沛流离中坚守文化阵地。 1949年,他们随解放大军迁居北京,满以为迎来了新的曙光。 然而,历史的巨轮在1955年骤然转向。 一场突如其来的政治风暴,将胡风卷入“反革命集团”的漩涡。 一夜之间,家被查抄,胡风被带走隔离审查。 梅志亦未能幸免,被单独关押。 审讯室里,她面对要求与丈夫“划清界限”的纸张,梅志决然推开。直接拒绝。 从此,夫妻二人天各一方,各自在漫长的审查与监禁中,承受着精神与肉体的双重煎熬。 十八年的牢狱生涯,只有无尽的黑暗与苦难。 胡风辗转于不同监狱,身体在恶劣的环境中每况愈下。 梅志则凭借惊人的韧性,在绝望中寻找微光。 1961年,因母亲去世获准探视,梅志历在秦城监狱见到了阔别已久的丈夫。 眼前的胡风,穿着一件破旧的棉袄,几乎认不出当年意气风发的模样。 短暂的会面,相对无言,唯有眼神中传递着刻骨的思念与无尽的悲凉。 梅志强忍泪水,将悲伤咽下,化作更坚定的守望。 1973年,当他们在四川大竹监狱重逢,胡风的身体早已脆弱不堪。 那个失禁的清晨,便是漫长苦难中的一个残酷缩影。 梅志的举动,超越了妻子的职责,她在默默守护着爱人最后的尊严。 1976年,胡风病危转至成都就医,梅志寸步不离,端水喂药。 她的守护,是胡风在绝境中得以喘息、最终熬到黎明的精神支柱。 1979年,阴霾渐散。 胡风与梅志终于获释,回到北京。 劫后余生,家园破败,但他们珍惜这来之不易的自由。 胡风以惊人的毅力投入创作,在梅志的协助下,短短几年间整理出《胡风晚年作品选》、《〈石头记〉交响曲》等二十余万字著作,并撰写了十余万字的回忆录,为历史留下珍贵的证言。 他饱含深情地为梅志写下长诗《等着你》,字字句句皆是无声的感激与对半生相守的礼赞。 然而,胡风心中仍有未解的结。 1978年底的初步平反,他认为未能彻底澄清历史问题,拒绝签字。 梅志理解丈夫的执着,她再次挺身而出,携子女四处奔走,以羸弱之躯,执着地为丈夫的清白寻求一个彻底的、公正的历史结论。 1985年6月,胡风带着未竟的遗憾,因胃癌溘然长逝。 虽然丈夫病史,但梅志的使命仍未结束。 她强忍悲痛,埋首于堆积如山的故纸堆中,整理胡风浩繁的手稿与书信。 1989年,凝聚着她心血与泪水的《胡风沉冤录》出版。 1998年,六十万字的皇皇巨著《胡风传》问世,她以史笔为针,以深情为线,一针一线地缝合历史的伤口,将丈夫坎坷而执着的一生完整地呈现于世人面前。 她亦笔耕不辍,创作儿童文学与回忆录,直至2004年10月,以九十高龄安然离世。 他们的故事,是知识分子在时代洪流中命运多舛的缩影,更是一曲关于爱情、信念与尊严的永恒赞歌,在苦难的废墟上,绽放出穿越时空的精神之花。 主要信源:(中国作家网——梅志 )