救阴之道:养津与测汗胜补血;通阳之法:利小便远胜温药!

叶天士说过一句特有名的话:“救阴不在补血而在养津与测汗,通阳不在温而在利小便”。

这话看着简单,里头的门道可深了去了。 有人觉得这话好懂,但王孟英在《温热经纬》里改了改,把“养津”的“养”、“补血”的“补”给删了,还把“测汗”改成“汗”,说原来的字是多余的。其实这改得有点跑偏——“养”和“补”恰恰点出了关键:救阴不是补血液,而是滋养津液;而“测汗”的“测”字更重要,就像章虚谷说的,看汗的情况,能知道津液够不够、气顺不顺,这可是判断病情的关键,改了反而让人糊涂了。

叶天士说这话,其实是针对“湿邪化热”这种情况的。你想啊,湿气变成热邪,最容易伤阴;而治湿气,不通小便根本不行,这就是“通阳”的事儿。所以第一层意思很明白:湿邪化热时,既要救阴(保津液),又要通阳(利小便)。

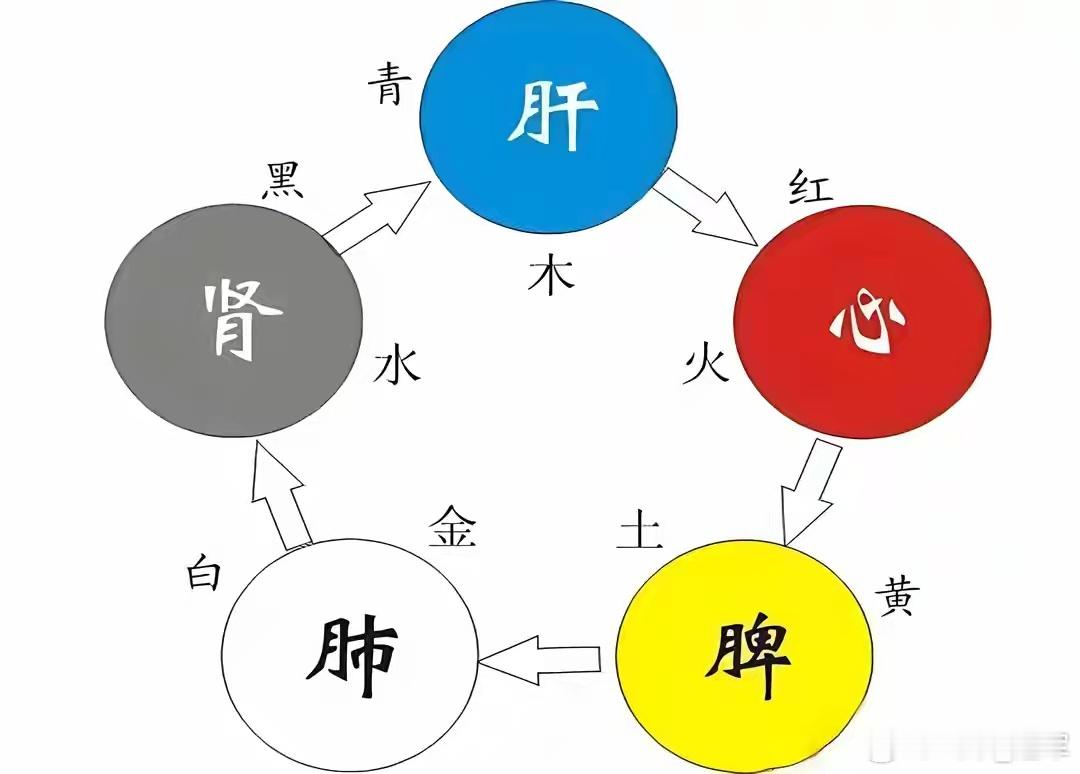

那为啥“救阴不在补血”呢?这得从“阴”说起。以前朱丹溪讲养阴,总把补血和养津混着来,觉得都是补阴。但其实,津液和血液虽说是“同源”(都从水谷来),可作用完全不同:津液像身体里的“清泉”,能滋润脏腑、化汗化尿;血液更像“运输队”,带着营养跑遍全身。要是用补血的药(比如熟地这类)来救阴,麻烦就来了——这些药黏糊糊的,容易把热邪、湿邪困住,反而让热病更重。所以叶天士特意强调,救阴得靠养津,别乱用补血药,尤其热病有外邪的时候,跟普通杂病(没外邪)不一样,这点得拎清。

那怎么知道津液补没补回来呢?“测汗”就是办法。用了养津的药后,要是皮肤从干巴巴变得潮乎乎,汗出得匀匀的,那就是津液回来了(就像西医输液后皮肤变润一样);当然,看舌头也能看出来,舌头从干硬变湿润,也是信号。这是第二层意思。

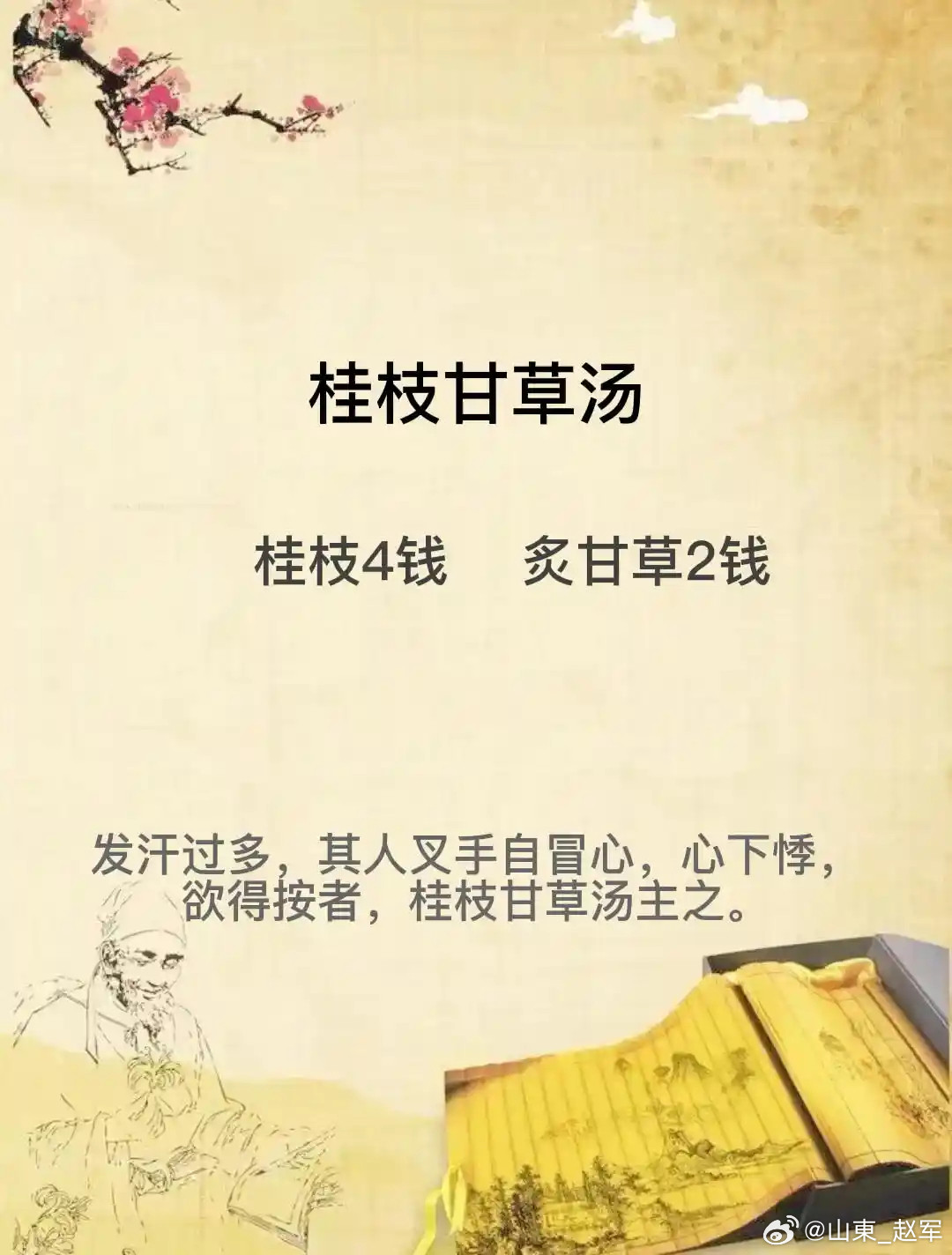

再说说“通阳不在温而在利小便”。很多人觉得通阳就得用温药(比如桂枝),其实不对——通阳是让阳气顺畅运行,温阳是给阳气“添柴”,俩事儿有关系但不是一回事。怎么判断阳气通没通?看小便:小便顺畅了,说明阳气能推动水液了;而温阳好不好,主要看手脚凉不凉——手脚从冰凉变暖和,才是温阳起效了。 你看《伤寒论》里的方子就明白:五苓散、苓桂术甘汤,这些是靠利小便来通阳的;四逆汤是纯靠温药(附子、干姜)来温阳的;真武汤则是又温又通。所以叶天士说“不在温”,不是不用温药,而是用温药的目的不是为了“添柴”,是为了帮着利小便,让阳气跑起来。这是第三层意思。

不过救阴也不是随便补的,得看情况。要是热邪还很盛,光养津不行,得一边清热一边养津,把热邪赶跑了,津液才保得住;要是肠子里头有燥屎(阳明腑实)又伤了津液,就得赶紧通大便(比如用增液承气汤),把热邪排出去,津液才能留住——这叫“急下存阴”。

还有种情况,看着像津液伤了(比如舌头干),但其实是表邪没透(没出汗、怕冷),这时候不能先补津,得先用辛凉的药发汗,把表邪透出去,不然邪留在里头,津液会伤得更厉害。这就像《伤寒论》里用大青龙汤,明明有烦躁(像津伤),还得发汗,就是因为邪没出去才是根儿。 这背后的道理,就是“伏其所主而先其所因”——找病根儿。比如表邪没透导致津伤,那透邪就是根儿;

要是本身阴虚,没汗可出,那补津就是根儿;肠子干燥便秘,要是热结不重,就用增液汤润一润,别乱用承气汤猛攻。 救阴和通阳还不是孤立的,俩事儿缠着。你想啊,汗能出得匀匀的,不光是津液够了,还得靠阳气能把津液化成汗;小便能顺畅,不光是阳气通了,也得靠津液够(有“原料”)。津液属阴,阳气属阳,俩好才能啥都好——汗和小便都顺畅,就是“阴阳自和”了。

《伤寒论》里说,大泻之后又发汗,小便不利,是津液丢多了,这时候别再乱发汗、乱泻了,得一边养津一边通阳,等小便顺畅了,病就好了。这就跟叶天士说的对上了——阴阳和了,病才好。

但这俩活儿配合起来特别难:补津液的药太凉太润,容易留湿,把阳气困住;通阳的药太猛,又容易助热伤津。所以叶天士才说“热病救阴犹易,通阳最难”,尤其是湿温病,又有湿又有热,救阴怕助湿,通阳怕助热,真是难在分寸上。

这么说下来,叶天士这两句话,其实是把温病里“保津液、通阳气”的核心讲透了:别把补血当养津,别把温阳当通阳,得看邪正、找病根,还得拿捏好阴阳配合的分寸——这才是中医辨证的精髓啊。