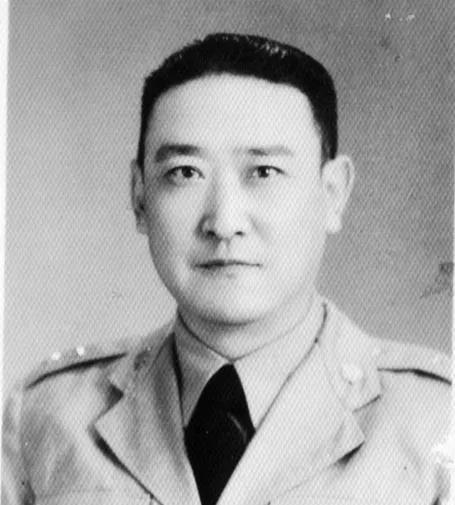

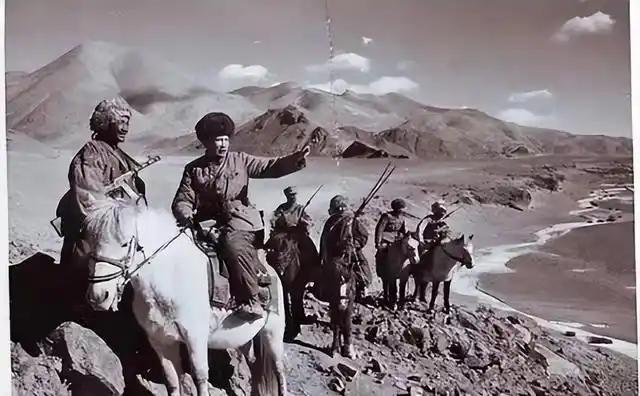

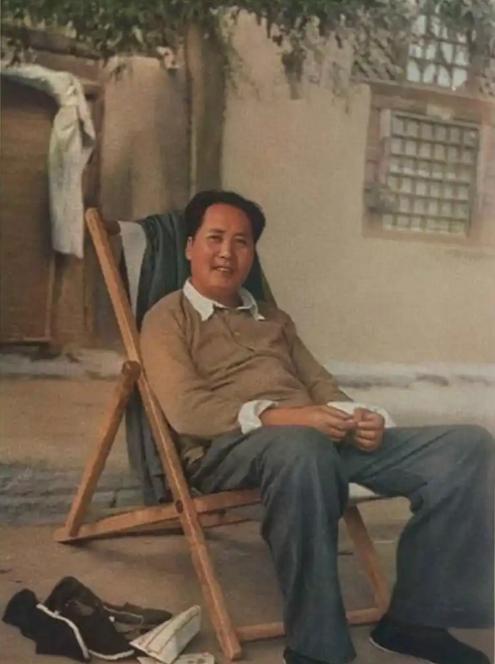

马呈祥拒绝参加新疆和平起义,在出国途中又接到了张治中的挽留电报。马呈祥看完叹了口气,他深知自己在河西打过共产党,自认为积怨太深,所以始终不愿相信我党是发自内心挽留他。 在新疆即将和平解放的前夜,马呈祥站在了命运的十字路口。他不是普通军人,而是马步芳的外甥,原国民党整编骑兵第一师师长,是马家军的核心人物。 他打仗有一套,骑兵调度更是拿手好戏,但在共产党眼里,他的名声并不好听——尤其在西路军那一仗之后。 时间回到1936年河西走廊,马呈祥带兵剿共,尤其在古浪、高台两地,西路军伤亡惨重,许多红军战士被俘后惨遭杀害,这段血债不是别人写进历史书的,是他自己带兵干的。 或许正因如此,在听到共产党提出和平起义的号召时,他的第一反应不是怀疑对方的诚意,而是怀疑自己是否配得上被原谅,他曾对张治中回电,说得很直白:“红军长征后,我在河西打过共产党,积怨太深,他们不会原谅我的。” 这句话不是推辞,而是一种心理防线的自我设限。他太清楚自己干过什么,也太不相信历史会给自己一条活路。 没人想开战,但有人怕投降;劝说无果后,马呈祥选择了最“保险”的退场方式,1949年,解放军攻入西北,兰州一战后,新疆大局已定。 毛主席亲自指派张治中出面,希望用和平方式解决新疆问题。张治中不是随便一个人,他是国民党上将,和新疆这帮将领打过交道,有人情,也有面子。 陶峙岳是第一批动心的,他看得明白,再打下去新疆必成焦土,百姓遭殃不说,自己也落不了好,因此他开始四处游说,希望马呈祥也能放下成见,一起响应起义,但马呈祥摇头如拨浪鼓,陶峙岳面劝好几次,马还是不松口。 最后只能换个办法,陶峙岳提出:你不愿意起义可以理解,但别带兵走。你交出兵权,带上家眷和财产,走南疆出国,咱们井水不犯河水。 这个方案看似体面,其实就是劝退:你别添乱就行。马呈祥犹豫了一下,主要是面子挂不住,但一想到手里那8000两黄金,命比面子重要,最终他点了头。 1949年9月24日,马呈祥带着叶成、罗恕人等人,交出军权,从迪化启程。他走得悄无声息,却也不太顺利,路经阿克苏时,竟被自己旧部拦了路叶成被误伤,马呈祥被迫花了500两黄金“买路”,这一路走得比打仗还狼狈。 就在马呈祥离开新疆的第二天,陶峙岳通电起义,新疆实现和平解放,一枪未响。这场没有硝烟的胜利,不仅保住了新疆的完整,也避免了无数人民流离失所。 而马呈祥呢?他走了,带着黄金和逃兵的身份,先去了印度,再转到埃及,最后落脚在台湾,曾经的骑兵将军,在那里做了些无关痛痒的虚职,日子过得像个失意文人,1991年他在台北去世,终身未能释怀当年西路军之役的“旧账”。 相比之下陶峙岳的结局就体面得多,他顺势而为,起义后被新中国接纳,还被授予上将军衔,出任新疆生产建设兵团司令员,一个是主动选择历史方向的人,一个是被历史淘汰的人。 马呈祥不是没有机会,他收到过张治中的挽留电报;他也听过陶峙岳的苦口婆心。但他不信,他不信共产党会真的放过他,也不信这个时代会给“旧人”一条生路,他不懂的是共产党当时最缺的不是仇人,而是懂兵、愿意合作的“老对手”。 毛主席早就说过,“只要愿意走过来,我们就欢迎”。这不是讲情怀,而是讲战略,对那些选择起义的将领,共产党确实“既往不咎”甚至委以重任,历史已经验证了这一点,但马呈祥没敢赌。他被自己曾经的枪声吓破了胆,也被过去的血债蒙住了眼。 马呈祥的故事,是一个人如何被自己困住的样本。他不是死在战场上,而是败在内心的恐惧里,历史不是没有给他机会,只是他不敢接住,按今天的话说,他是“被过去绑架的人”,而历史,从不等人。 参考资料: 开过上将之陶峙岳 2018-08-14 人民网