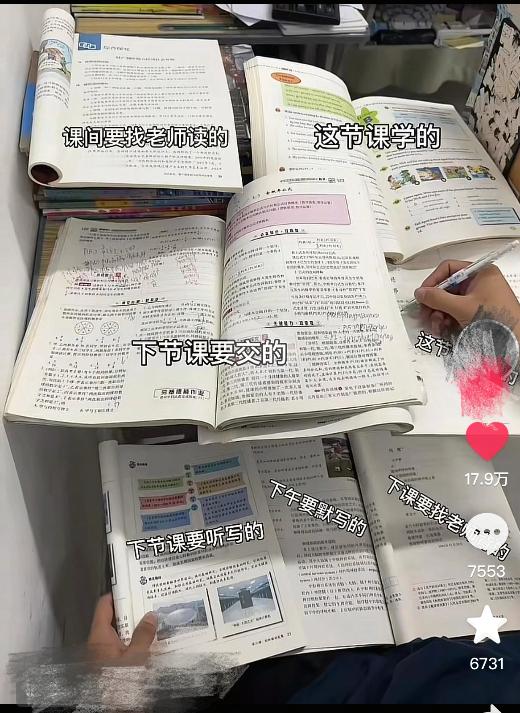

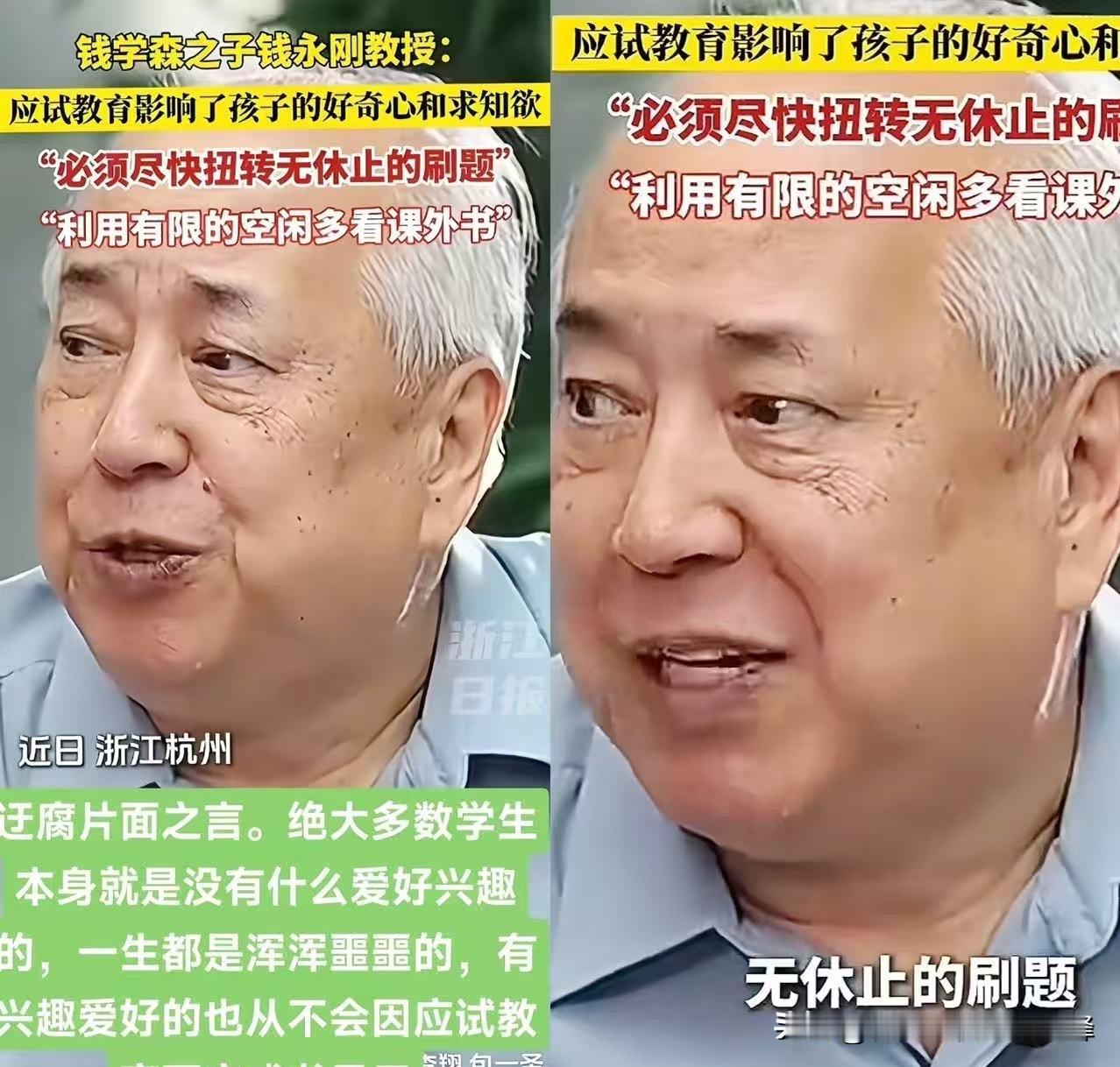

9月11日,钱学森之子钱永刚怒批教育:“中国教育最缺的不是分数,而是无休止的一味刷题,把孩子们与生俱来的好奇心、求知欲给抹杀了!” 9月11日,钱学森之子钱永刚的一番话在教育圈掀起波澜。他直言中国教育最缺的不是分数,而是无休止的刷题正在一点点磨灭孩子们的好奇心和求知欲。 这话戳中了无数家长的心,尤其是当他提到问过一个18岁的孩子最感兴趣的是什么,孩子摇头说不知道,再问最不感兴趣的是什么,还是摇头时,更是让不少人想起了自家孩子的状态。 这种对什么都提不起兴趣的状态,在当下的学生群体中并不少见。 有个在网上流传很广的说法叫“小镇刷题家”,说的是那些从小地方出来,靠着疯狂刷题在考试中脱颖而出,却在视野和创造力上有所欠缺的年轻人。 这个说法虽然带着点自嘲,却真实反映了当下教育的困境。钱永刚的担忧,正是看到了太多这样的年轻人,被刷题磨平了棱角,失去了探索世界的热情。 为什么孩子们会陷入刷题的怪圈?这背后其实有复杂的原因。首先是教育资源分配的不平衡。就拿今年的本科录取率来说,有的地方超过七成,而有的地方还不到四成。 在那些教育资源相对匮乏的地区,孩子们想通过考试改变命运,似乎就只能选择刷题这条成本最低的路。 乡镇学校往往缺好老师、缺实验设备、缺课外资源,没法像城里的学校那样开展丰富的素质教育活动。孩子们能做的,就是在一本本习题集里反复练习解题技巧,把分数当成唯一的目标。 再加上现在的考试制度,虽然为不同背景的孩子提供了公平竞争的机会,但单一的评价标准也催生了“唯分数论”的风气。学校为了提高升学率,把大量课时都用来讲题刷题,老师成了“解题教练”,学生成了“做题机器”。 而家长们受传统观念和就业压力的影响,更是把刷题和升学、成功直接画上等号,主动给孩子报各种补习班,生怕孩子输在起跑线上。 这样一来,就形成了一个恶性循环,大家都知道刷题可能有问题,但谁也不敢轻易停下来。 刷题在短期内确实能提高考试成绩,这也是它能大行其道的重要原因。反复练习能让学生熟悉题型,提高解题速度和准确率,在标准化考试中更容易取得好成绩。 对于那些没什么资源的孩子来说,刷题确实是他们突破阶层限制的一条现实路径。但从长远来看,这种模式的危害不小。 长时间的机械重复会让人产生焦虑情绪,更重要的是,当孩子的全部精力都用来应付考试,他们就没时间去思考、去探索,慢慢就失去了对未知世界的好奇心。 钱永刚自己的成长经历就很能说明问题。他小学二年级时,老师跟他妈妈说这孩子爱读书,建议多给他买些书。 后来妈妈常带他去书店让他自己挑书,他从读书中尝到了甜头,知道了很多课本外的事,也培养了思考的习惯。 钱学森作为顶尖科学家,完全有能力辅导他功课,晚年也曾说要是每周给他出几道题,高考时任何大学都能随便挑,但他从来没这样做过。 钱家的教育秘诀其实是“不教育”,父母很少讲大道理,而是用自己的行为影响孩子。 钱学森吃饭总是穿得整整齐齐,从不穿拖鞋背心,这是教孩子尊重他人;一辈子为国家做研究,这是教孩子担当责任。 现在也有一些地方在尝试改变刷题的现状。“双减”政策实施后,不少地方的学生负担轻了不少。有个地级市通过减少学科类培训,开展多样化的课后服务,让二十多万学生受益。 一些学校还推出了“自由探索课”,建立班级图书角,鼓励学生读课外书;定期组织科技沙龙,让孩子们讨论基因编辑、大国重器这些前沿话题。 这些做法不用花太多钱,却能有效开阔学生的视野,培养他们的兴趣。 其实教育不应该只有一种模样。就像盖房子,地基打得宽,才能建得高。通识教育能给孩子打下宽广的知识基础,让他们在未来有更多选择。 钱永刚在一百多所学校设立“钱学森班”,要求高中生三年内完成三百万字的课外阅读,就是这个道理。 但现在的刷题模式,把孩子的时间占得满满当当,别说大量课外阅读,就连随手翻两页课外书的时间都没有。 很多家长担心不刷题孩子成绩上不去,这种心情可以理解。但成绩好不等于能力强,分数只是暂时的,高考结束后就没多大用了,而从生活中学会的尊重、自律、担当,才是能跟着孩子一辈子的财富。 教育的温度,不在刷满字的习题册里,而在孩子眼里的好奇光芒,在老师的言传身教,在家庭里悄悄传递的榜样力量。 钱学森精神真正要传承的,不是让每个人都成为科学家,而是让每个人都保持对世界的热爱和对未来的期待。 当河南的考生不用为三成多的录取率埋首题海,当小镇的孩子也能在实验室和图书馆间自由徜徉,教育才能真正培养出既有能力又有情怀的栋梁之材。 资料“信源:钱学森之子钱永刚谈“刷题”:抹杀了孩子的好奇心、求知欲,应尽快扭转——极目新闻