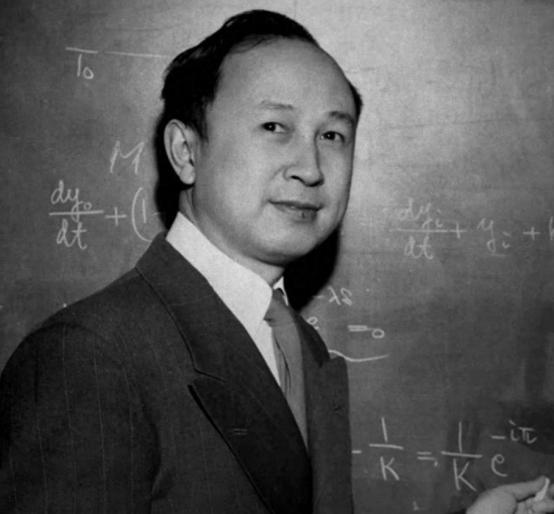

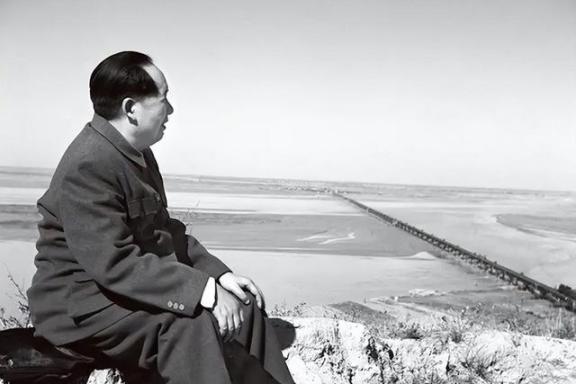

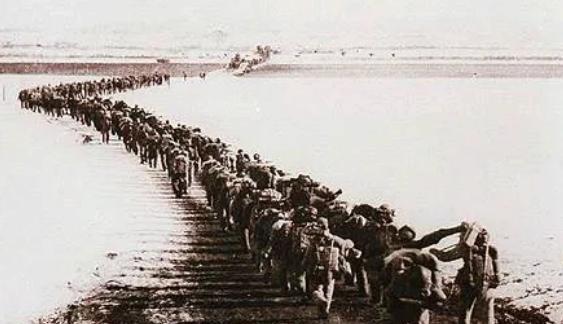

1956年,钱学森提议组建“火箭军”,周总理却摆手说到:太招摇得改,至此二炮成立! 新中国成立初期,国际形势严峻,美苏两个超级大国垄断着核武器技术,频繁对中国进行核讹诈。 在这样的背景下,发展尖端武器成为国家的头等大事。 1955年,钱老冲破重重阻挠回国后,立即投身于导弹研制工作,他敏锐地意识到,导弹作为一种新型武器,将在未来战争中发挥决定性作用。 1956年元旦期间,钱学森在给军队高级将领的授课中,首次提出了组建“火箭军”的设想。 他指出,这支部队将具备远距离、高精度打击能力,是现代化战争中的“后起之秀”。 不过当时的中国百废待兴,工业基础薄弱,公开组建“火箭军”可能会刺激国际舆论,甚至引来外部干涉。 周总理经过深思熟虑,决定采用“第二炮兵”这个看似普通的名称。 这个名称既保留了部队的炮兵属性,又巧妙地掩盖了其战略导弹部队的本质,在当时的国际环境下,为中国争取到了宝贵的发展时间。 1966年7月1日,第二炮兵正式成立,这支部队的组建过程充满了艰辛。 当时,中国的导弹技术几乎一片空白,科研人员连一枚真正的导弹都没见过。 钱学森率领的团队从零开始,通过拆解苏联提供的P-1导弹进行“反设计”,逐步掌握了导弹的基本原理。 在艰苦的条件下,科研人员用萝卜刻成元器件模型,用白铁皮敲出发控台,凭借着顽强的毅力和创新精神,攻克了一个又一个技术难题。 1966年10月27日,中国成功进行了“两弹结合”试验。 一枚搭载核弹头的东风二号甲导弹从甘肃发射,精准命中新疆罗布泊的目标,实现了核爆炸。 这次试验的成功,标志着中国彻底结束了“有弹无枪”的历史,正式拥有了战略核打击能力。 从1956年钱学森提出设想,到1966年二炮成立并完成关键试验,短短十年时间,中国在导弹技术领域实现了跨越式发展。 二炮成立后,其始终保持着低调而神秘的姿态,部队的驻地、装备型号、训练内容等均属国家机密。 官兵们隐姓埋名,在崇山峻岭、大漠戈壁中默默耕耘,他们不仅要应对恶劣的自然环境,还要承受巨大的心理压力。 在一次导弹发射训练中,由于设备故障,导弹未能按时升空。 操作人员冒着生命危险,在短时间内排除故障,确保了任务的圆满完成。 正是这种严谨细致的工作作风和无私奉献的精神,使得二炮在几十年间不断发展壮大。 随着技术的不断进步,二炮的装备水平也在不断提升。 从早期的东风一号近程导弹,到后来的东风五号洲际导弹,再到如今的东风快递系列,中国的战略导弹家族日益庞大。 2015年12月31日,中央军委宣布将第二炮兵改编为火箭军,并升格为独立军种。 这一刻,钱老在59年前提出的建议终于成为了现实。 这次的改名,标志着中国导弹部队已经发展成为一支成熟的力量,如今的火箭军,拥有各种型号的导弹,能够执行从常规到核威慑的多重任务。 火箭军的成长历程,见证了我国国防力量的飞跃,从最初的“东风一号”到如今的洲际导弹,从依赖外援到完全自主研制,中国导弹部队走过了一条不平凡的道路。 这支部队的成立,为国家筑起了一道坚不可摧的安全屏障,也为世界和平做出了重要贡献。