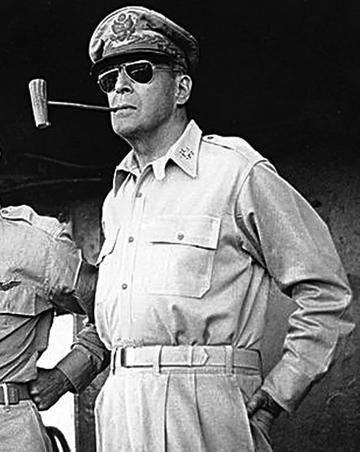

1962年,年过八旬的麦克阿瑟突然听到了一个让人震惊的消息:印度跟中国开战了,得知此事后的麦克阿瑟坐不住了,当即发表了一篇犀利的评论,可谓是一语直戳要害。 1951 年美国国会听证会现场,麦克阿瑟展开长津湖战地地图。 手指划过 “新兴里” 的红圈,那里还留着美军弃置的坦克标记。 “中国军队的韧性,远超战术手册预判。” 他的证词让全场沉默。 那时没人想到,十一年后,这话会成为印度溃败的预言。 1945 年东京湾的美军旗舰上,麦克阿瑟接受日本投降时意气风发。 他那时认定,现代化装备能碾压一切对手,直到朝鲜战争爆发。 1950 年仁川登陆后,他在记者会上断言:“中国不会跨过鸭绿江。”参谋递上志愿军调动的情报,他却笑着说:“只是威慑。” 浑然不知,云山的志愿军已攥紧步枪,等着夜袭的信号。 1950 年 11 月,云山战役的战报送到东京总部时,麦克阿瑟正在用餐。 “美骑一师三分之一兵力受损,对手是中国志愿军。” 参谋的话让他停了筷。 他盯着地图上的云山,手指无意识地敲击桌面:“怎么可能?” 直到前线传来更多细节 —— 志愿军昼伏夜出,专打美军补给线。 他才意识到,自己面对的是一支完全不同的军队。 长津湖战役的冻伤报告送来时,东京的冬天刚下第一场雪。 “士兵冻僵后仍保持冲锋姿势,武器冻在手里掰不开。”麦克阿瑟翻报告的手顿住,想起自己曾说 “意志赢不了装备”。 他让参谋找来志愿军的口粮 —— 冻硬的土豆,上面还留着牙印。 “靠这个,他们切断了我们的补给线。” 他的声音第一次带了颤。 1951 年国会听证会后,麦克阿瑟回到纽约,把朝鲜战报锁进抽屉。 偶尔翻出长津湖的照片,士兵冻成冰雕的模样总让他沉默。 他在笔记里写:“中国军队的‘快’,是算准了对手的弱点。”这种认知,在 1962 年秋天被再次印证 —— 秘书送来印中边境的消息。 1962 年纽约的清晨,麦克阿瑟刚读完印度 “前进政策” 的报道。 “尼赫鲁想复制‘仁川’?” 他对着报纸冷笑,手杖戳了戳地面。 秘书问 “需要关注吗”,他摇头:“等着看,他们会懂的。”几天后,解放军击溃印军的战报传来,他连眉头都没皱。 “印军犯了和我们当年一样的错 —— 低估了中国的决心。”麦克阿瑟让秘书找来印军的部署图,和朝鲜美军的旧图叠在一起。 “都是依赖重装备,都是觉得对手不敢硬拼。 想起志愿军在长津湖徒步穿插,比美军机械化部队还快。 “印度连地形都没摸透,怎么跟熟悉山地的解放军打?”他写下评论:“没经历过绝境的军队,不懂韧性的重量。” 尼赫鲁求西方援助的电报曝光时,麦克阿瑟正在整理朝鲜旧物。 “没人会帮他,就像当年没人能帮在长津湖的我们。”他看着新闻里印军溃退的画面,想起美军当年抛弃的坦克。 “差距不在武器,在有没有被逼到绝境还能冲锋的勇气。”这话,后来成了他评论里最犀利的一句。 1962 年末,印度宣布停火的那天,麦克阿瑟在书房待了一下午。 他把中印战报和朝鲜战报放在一起,划出相似的溃败路线。 “都是被‘快攻’打蒙,都是没料到对手的狠劲。”秘书进来时,见他在战报上写:“别惹知道怎么在绝境里赢的军队。”窗外的枫叶落了一地,像极了长津湖雪地里散落的炮弹壳。 如今,麦克阿瑟的评论还存放在美军档案馆,旁边是朝鲜战报。 人们研究 1962 年印中边境战时,总会提到他的预判。 他的纽约书房早已易主,但抽屉里的笔记,记录着一段特殊的认知。 没人再只提他的仁川胜利,更多人会说:“他懂中国军队的韧性。”而长津湖的雪、中印边境的风,也始终在提醒:别低估有韧性的对手。 参考来源: 《将典丛书》编写组编著,世界名将 第3卷 西点精英,哈尔滨出版社,2012.04,第168页