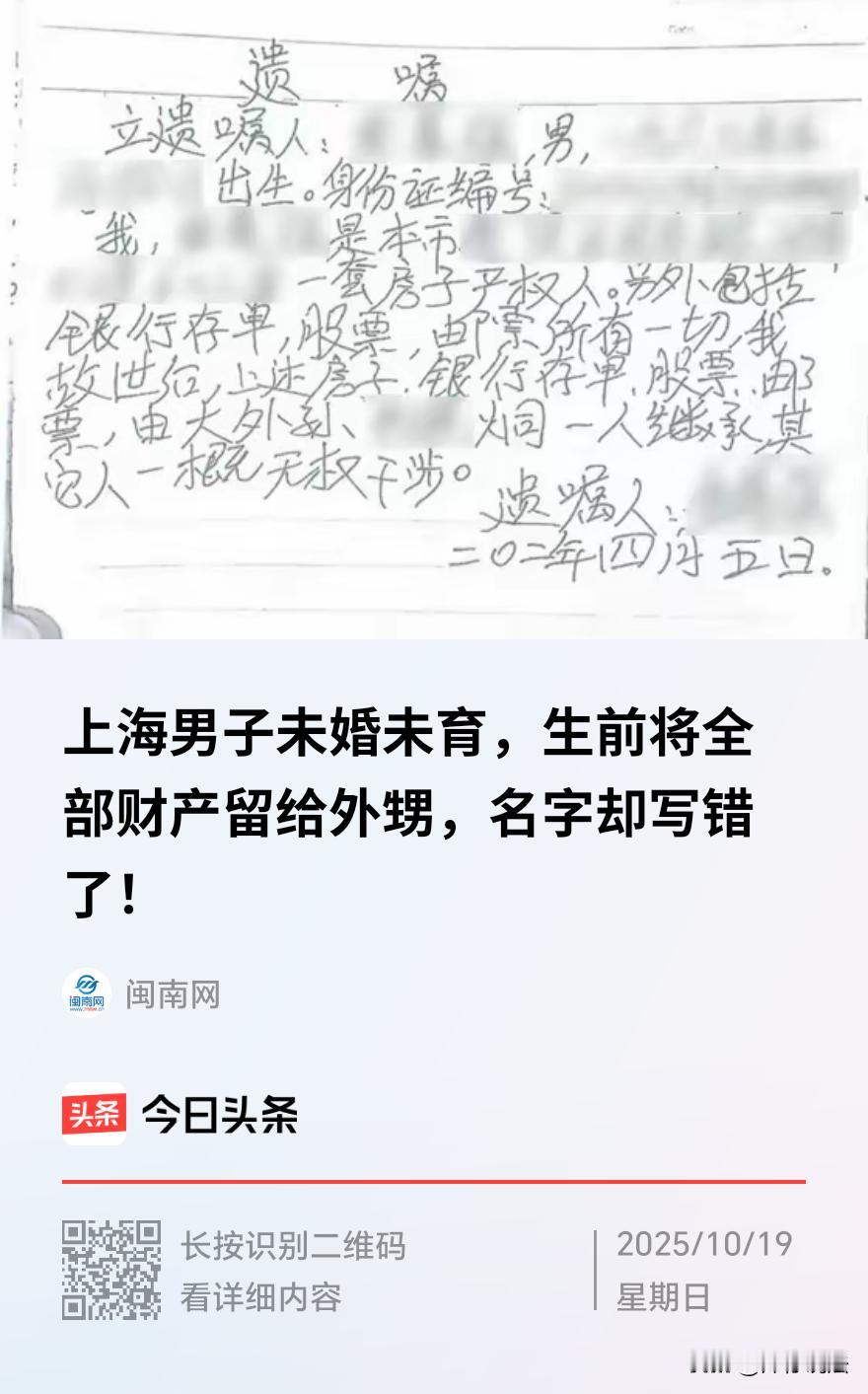

上海,一位单身舅舅去世后,外甥在整理其遗物时,在一本泛黄的集邮册里意外发现亲笔遗嘱,上面写着:“所有财产由大外孙李烔继承”。可外甥本名李炯,身份应是“外甥”而非“外孙”。外甥认为,这是舅舅的两处笔误,自己就是这份遗嘱指定的受赠人,第一时间表态接受遗赠。不料,两位姑姑不干了,她们认为这份连名字和关系都写错的遗嘱无效,要求按法定继承分割财产。无奈之下,外甥将姑姑诉至法院。法院这样判决。 张强(化名)一生未婚,也没有子女,父母早已过世,只有两个姐姐张大梅(化名)和张小梅(化名)。 张强性格内向,平时喜欢集邮、炒股,还拥有一套位于奉贤区的房产,他生活简朴,但对待亲人十分温和,尤其疼爱姐姐们的孩子。 2022年5月19日,张强因突发疾病不幸去世,他的离世让全家陷入悲痛,但生活还得继续。 处理完后事,张大梅和张小梅作为张强唯一的近亲属,开始着手处理遗产问题,她们通过公证处申请了法定继承。 2022年11月28日,公证处出具公证书,确认张强的遗产由两位姐姐平均继承。 随后,张大梅和张小梅分割了部分遗产,包括银行存款和邮票收藏,但房产暂时未处理。 万万没想到,张小梅的儿子、张强的外甥李炯(化名),在整理舅舅遗物时,意外发现了一张手写的纸条。 这张纸条夹在一本旧书里,纸张泛黄,字迹略显潦草。 李炯仔细一看,竟是一份遗嘱!内容写道:“立遗嘱人:张强,男,一九XX年X月X日出生。身份证号:XXX。我,是本市奉贤区某房产一套房子产权人。另外包括银行存单,股票,邮票所有一切,在我故世后,由大外孙李烔一人继承,其它人一概无权干涉。遗嘱人:张强。二〇二年四月五日。” 李炯愣住了,他名叫李炯,但遗嘱上写的是“李烔”,而且关系写成了“大外孙”,他明明是张强的外甥,不是外孙啊! 张强只有一个外甥李炯,没有其他叫“李烔”的亲戚,更别提外孙了。 李炯心想:这一定是舅舅笔误,他可能想留遗产给我,但写错了字。 于是,2023年3月13日,李炯通过微信联系母亲张小梅说:“本人于2023年3月11日发现遗嘱,本人接受遗赠。以下内容和图片麻烦转发给张大梅。”他随信发送了遗嘱照片。 张小梅很快将消息转给了姐姐张大梅。 没想到,张大梅坚决不认可遗嘱内容,她认为,弟弟张强从未向家人提过这份遗嘱,它藏得那么隐蔽,不足以反映真实意愿。 而且,遗嘱上错别字连篇“炯”写成了“烔”,“外甥”写成了“外孙”,落款日期“二〇二年四月五日”也写得含糊不清,像是少了“二”字。 张大梅坚持按公证结果继承遗产,拒绝李炯的请求。 李炯很委屈,将张大梅和张小梅告上法庭,请求法院判决由他继承张强的全部遗产。 法院会如何判决呢? 《民法典》第一千一百三十四条规定,自书遗嘱由遗嘱人亲笔书写,签名,并注明年、月、日。 法院指出,案涉遗嘱由被继承人张强亲笔书写、签名并注明了“二〇二年四月五日”,尽管年份“二〇二年”缺失了一个“二”字,存在书写不规范,但该瑕疵尚不足以否定其符合自书遗嘱的基本形式要求。 在能够通过其他证据印证遗嘱真实性的前提下,微小的形式瑕疵不应成为否定遗嘱效力的决定性因素。 而且,对遗嘱内容的解释,应遵循探求遗嘱人内心真意的原则,而非拘泥于个别文字的表面含义。 张强未婚未育,并无子女、孙子女,事实上不可能存在“外孙”。相反,其与外甥李炯之间存在亲密的甥舅关系,且李炯是张小梅之子这一事实确凿无误。 在此背景下,将“外孙”解释为对“外甥”的误写,符合家庭亲属关系的客观情况。 此外,在张先生的社会关系网络中,并无其他名为“李烔”或发音相近的亲属或关系人。而李炯是唯一与其名字高度近似且存在亲属关系的自然人。 考虑到张先生的受教育程度以及沪语发音中两字可能存在混淆,此种笔误在生活中实属常见,并不足以产生合理怀疑。 而且,遗嘱中明确表示“所有一切”均由“大外孙李烔一人继承,其它人一概无权干涉”。这一表述清晰、斩钉截铁,排除了其他法定继承人即两位姐姐的继承权。 此外,《民法典》第一千一百二十四条第二款规定,受遗赠人应当在知道受遗赠后六十日内,作出接受或者放弃受遗赠的表示…… 法院进一步指出,李炯主张其于2023年3月11日整理遗物时才发现遗嘱,并于3月13日通过微信向其母亲和大姨张大梅作出了接受遗赠的明确表示。 为证明此事,李炯提供了微信聊天记录作为证据。 张大梅对此提出异议,但根据谁主张、谁举证原则,张大梅未能提供任何有效证据来证明李炯在2023年3月11日之前就已经知晓该遗嘱的存在,应承担举证不能的后果。 最终,法院认定遗嘱合法有效,判决被继承人张强名下位于奉贤区的房产等案涉遗嘱所列全部遗产,由李炯继承。 对此,您怎么看?