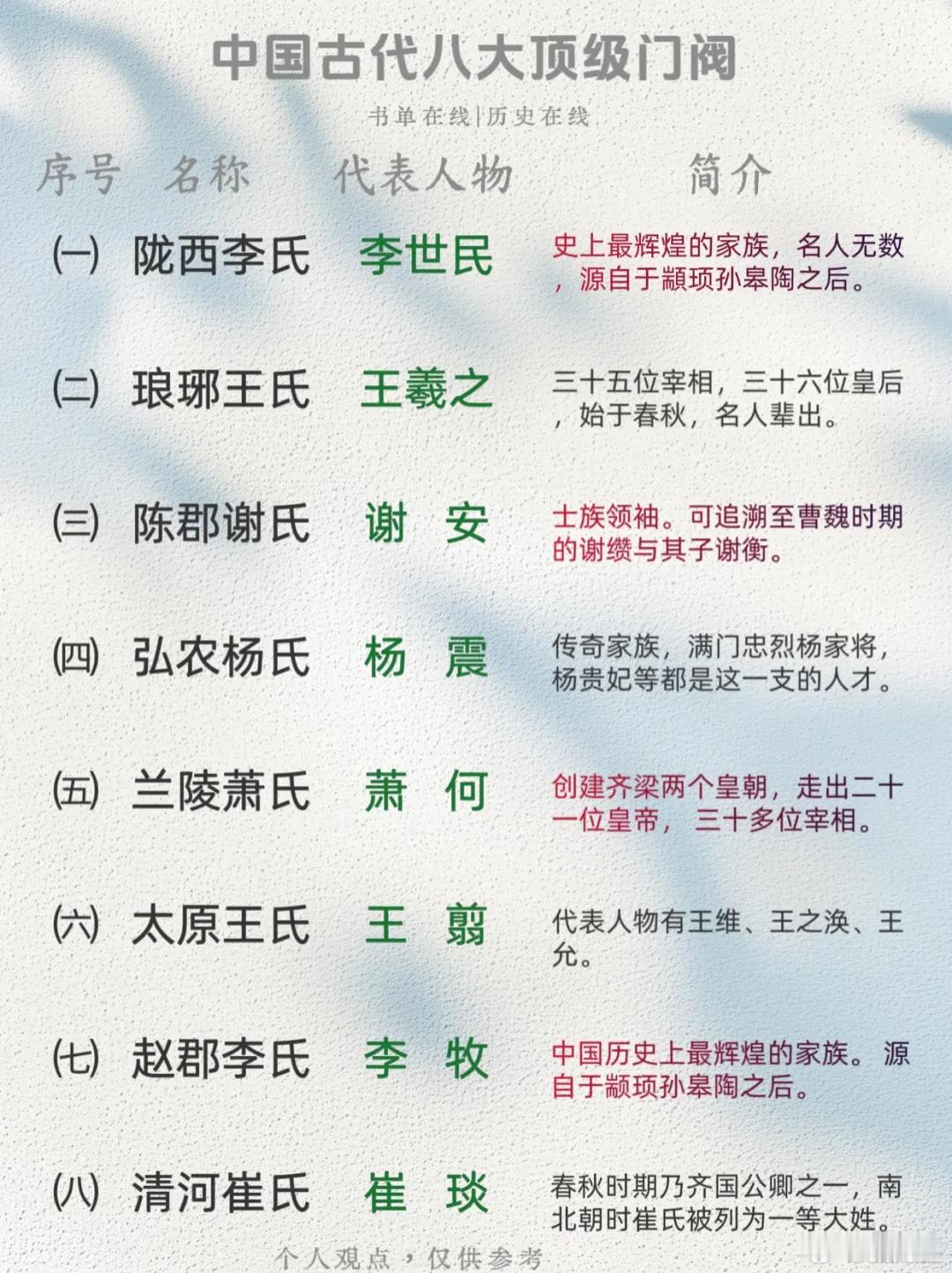

我一直认为,台湾问题武统比和统要好,为什么? 中国历史上,政权更迭的方式直接影响国家稳定。和平交接往往让旧势力苟延残喘,导致长期内耗,而武力决断虽付出代价,却能快速重塑秩序。唐末黄巢起义就是典型例子。那时唐朝门阀士族把持朝政,垄断资源,百姓苦不堪言。黄巢本是盐商出身,多次科举落榜后,转而集结盐贩和农民发动起义。起义军从山东起步,南下江淮,转战岭南,又北上攻克洛阳,最终入主长安。 黄巢称帝建立大齐,试图改革税制,但他的部队对士族展开大规模打击,焚烧户籍档案,摧毁特权基础。这种行动虽造成大量伤亡,却让门阀制度难以复兴,为后续社会变革铺路。历史资料显示,黄巢起义历时近十年,遍及半个中国,影响深远。它加速唐朝灭亡,开启五代十国乱世,但也间接推动了社会平等化进程。相比之下,一些王朝通过妥协实现更迭,常因旧派系潜伏而反复动荡,消耗国力。 说到黄巢的背景,得从唐朝中后期说起。那时候宦官专权,藩镇割据,科举制度虽名义公平,却被门阀操控,寒门子弟难有出头之日。黄巢家族世代贩私盐,积累财富,他本人精通剑术骑射,还略通文墨。乾符二年,王仙芝在河南起义,黄巢响应,率众从曹州出发。起义军焚烧官仓,释放囚徒,队伍迅速膨胀到数万人。他们避开官军主力,穿越山林,转战多地,缴获粮草武器。进入岭南后,攻克广州,屠戮外商,获取巨额财富补充军需。北上时渡过长江,攻占江州、饶州等地,最终在广明元年入长安。黄巢下诏改革,士兵分发金银,但政权基础不稳。历史记载显示,黄巢有至少七个兄弟参与起义,他的部队纪律严明却手段残忍,常以人肉充军粮,这点在史书中有明确描述。起义虽失败,却暴露唐朝腐朽本质,推动历史前进。 为什么武统优于和统?因为历史证明,和平方式常埋下隐患。拿黄巢起义来说,如果没有他的军队对门阀士族进行彻底清除,那些世家大族怎会退出权力中心。唐末门阀控制官位,土地兼并严重,农民起义频发。黄巢部队进入关中后,清查户籍,焚烧田契,打击士族力量,让社会结构发生巨变。虽一时混乱,却避免了旧势力卷土重来。类似地,开国将领粟裕在回忆录中提到,解放战争时期进军鲁西南时,面对国民党军尾追,部队内部有顾虑。但通过沙土集战役歼灭敌整编第五十七师,胜利统一了思想,士气大振。1947年夏,华东野战军渡过黄河,在沂蒙山区推进,雨季积水影响机动,但粟裕审时度势,集中兵力打歼灭战。战役后,部队不再有疑虑,内部稳定。处理台湾问题也一样,只有通过军事行动赢得彻底胜利,全球各国才会认可中国实力,避免外部干扰;台湾民众会顺从整合,而非讨价还价;国内意见也能统一。历史上,和平交接如一些王朝禅让,常因妥协导致派系斗争延续,代价更大。 再看中国历史其他例子,武力更迭往往更彻底。秦统一六国,就是靠强大军力灭亡各国,建立中央集权,避免诸侯割据隐患。秦始皇统一后,焚书坑儒虽残暴,却统一文字度量,奠定大一统基础。汉朝建立,刘邦通过楚汉战争击败项羽,才真正结束战国乱世。和平方式如禅让,常留下尾巴,比如曹魏篡汉后,三国鼎立多年,消耗巨大。唐朝安史之乱后,藩镇问题长期存在,就是因为没有彻底武力解决。黄巢起义虽未成功,但他的打击让门阀衰落,五代时期虽乱,却开启宋朝科举改革,寒门有机会。相比之下,宋金和议,和平换来一时安宁,却让金人屡次南侵,隐患不断。明朝靖难之役后,本土基本无大规模战事两百年,但后期宦官和党争内耗,就是和平更迭遗留问题。历史资料显示,这些例子都说明,武力决断能快速清除旧弊,避免长期拖累。 台湾问题上,类似逻辑适用。白皮书强调和平统一是首选,但不放弃武力,就是因为历史经验告诉我们,和统可能让台独势力潜伏,制造反复。一些讨论指出,和统若妥协过多,台湾可能索要特权,内部不稳。武统虽有代价,却能一举解决主权问题,确保统一后稳定。像黄巢对门阀的打击,武统能清除分离主义根基,避免像香港回归后的一些乱象反复。中国历史上,王朝更迭中,和平交接常因旧臣不满引发叛乱,而武力统一后,新秩序快速确立。粟裕回忆,鲁西南战役胜利后,部队思想统一,外部压力减少。台湾若武统成功,国际社会会接受现实,中国崛起无人敢阻。接地气地说,和统听起来好,但现实中常成空谈,武统才是硬道理,避免拖成慢性病。