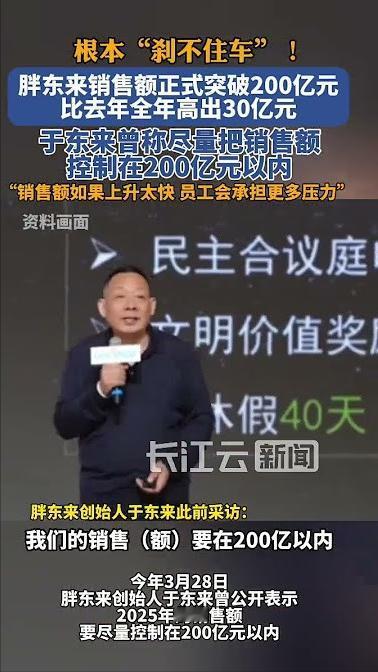

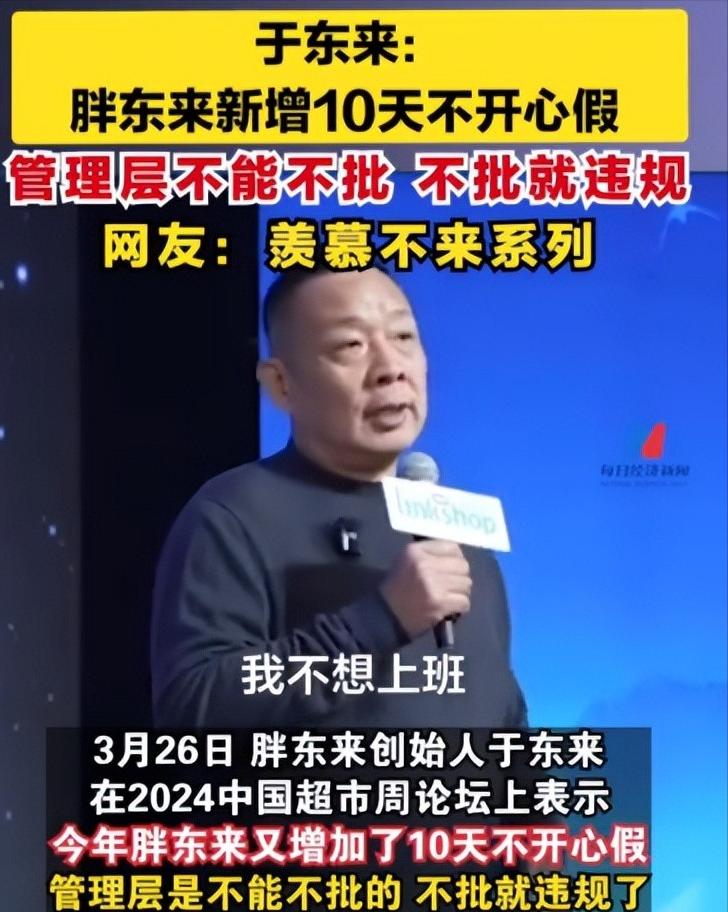

胖东来承认彻底失控,营收破200亿,于东来越踩刹车顾客越疯狂 2025年还没结束,一个“不想做大”的企业却被顾客“逼着”做到了200亿,是商业世界的离经叛道,还是消费者用心投票的胜利? 胖东来,这家只开在河南的本地超市,让全国零售行业看得目瞪口呆:别人拼命扩张,它反手一个“刹车”,结果顾客排队更长了。 创始人于东来曾公开喊话“别买太多”,但现实狠狠“打脸”,越劝越火,越拦越买。 在大多数零售商为了多卖几瓶洗发水绞尽脑汁时,胖东来的烦恼是“卖得太多”,2025年还没有结束,公司年销售额就突破200.35亿元,比去年整年多了30亿,而这距离年终还有近两个月。 这不是瞎卖,是违背了老板的“军令状”,早在年初,于东来就给公司定了目标:全年营收不能超过200亿,理由让整个行业都听傻了,“增长太快,员工太累,服务会变差”。 可现实不讲道理,顾客像是故意“捣乱”,你说别买太多,我偏偏要多买点,你说不扩张,我就专程跑到许昌和新乡去买。 到头来,控速目标成了一纸空谈,顾客的热情彻底“失控”,老板亲口承认:“我们挡不住。”这一幕,像极了商业版的“你越不让我看,我越要看”,胳膊终究拧不过市场的洪流。 胖东来的这场“销量暴走”,不是靠打折促销,也不是平台引流,而是靠一套看似“反商业逻辑”的内部制度。 最让人震惊的,不是它赚了200亿,而是它愿意把95%的利润分给员工,普通员工月入9000元,店长轻松拿5万,还有年假40天、“不开心假”10天,甚至每周固定歇一天。 你没听错,全体门店周二统一关门休息,哪怕顾客排队排到门外也不改,这在内卷成风的零售圈,简直是“离经叛道”。 但离谱归离谱,它真的有效,员工满意度飙到天花板,流失率低得吓人,服务体验自然跟着水涨船高。 顾客来一次就不想走,复购率高达85%,于东来说:“员工收入高了,企业成本才低。”这话放在别的公司是笑话,放在胖东来却成了现实。 在生意场上,规模就是王道,但胖东来偏不走寻常路,截至目前,它只在河南的许昌和新乡开了15家店,没有贷款,账上趴着41亿元现金,连上市的想法都没有。 有人劝它趁热打铁,搞全国布局,甚至海外扩张,于东来却直言:“做大了,就不是胖东来了。” 更离谱的是,它不仅不扩张,还反向“输出管理”,帮扶步步高、永辉超市、丹尼斯这些同行,把自己那套“人先于利”的理念推广出去。 别人拼命抢市场,它却在教别人怎么“慢下来”,这种“少而精”的战略,硬是让许昌这样的小城市,撑起了一个年收几十亿的门店,时代广场店,一家店就干到51.4亿元,吊打一众全国连锁品牌。 有人说胖东来是个“乌托邦”,靠情怀续命,终有一天会被现实打败,但过去三年的数据给了最有力的回击:2022年70亿元,2023年107亿元,2024年169.64亿元,2025年直接跨过200亿。 在这个一切讲“效率”“规模”“资本回报率”的时代,胖东来硬是逆流而上,靠“慢”和“少”跑赢了“快”和“多”。 它没有技术创新,没有资本加持,更没有网红带货,靠的就是把人当人看,员工觉得值,顾客觉得爽,市场自然就来了,它不是神话,只是太多企业忘了最基本的事情:把人放在最前面。 胖东来的200亿,不是一次商业上的“意外”,而是一次价值观上的胜利,在一个连员工吃饭时间都在压缩的行业里,它反其道而行之,选择给人喘口气的空间。 这场“刹车失灵”,恰恰说明:真正的增长,不是跑得有多快,而是走得有多稳。 当别人还在为如何让顾客多买一件商品绞尽脑汁时,胖东来已经开始思考如何让员工多休一天假,这不是不务正业,而是重新定义了“正业”。 这家固守河南的超市,正在用自己的方式,悄悄改写中国零售业的未来叙事,它告诉我们:慢不是问题,怕的是方向错了。 这场“越刹车越疯狂”的商业故事,也许才刚刚开始。