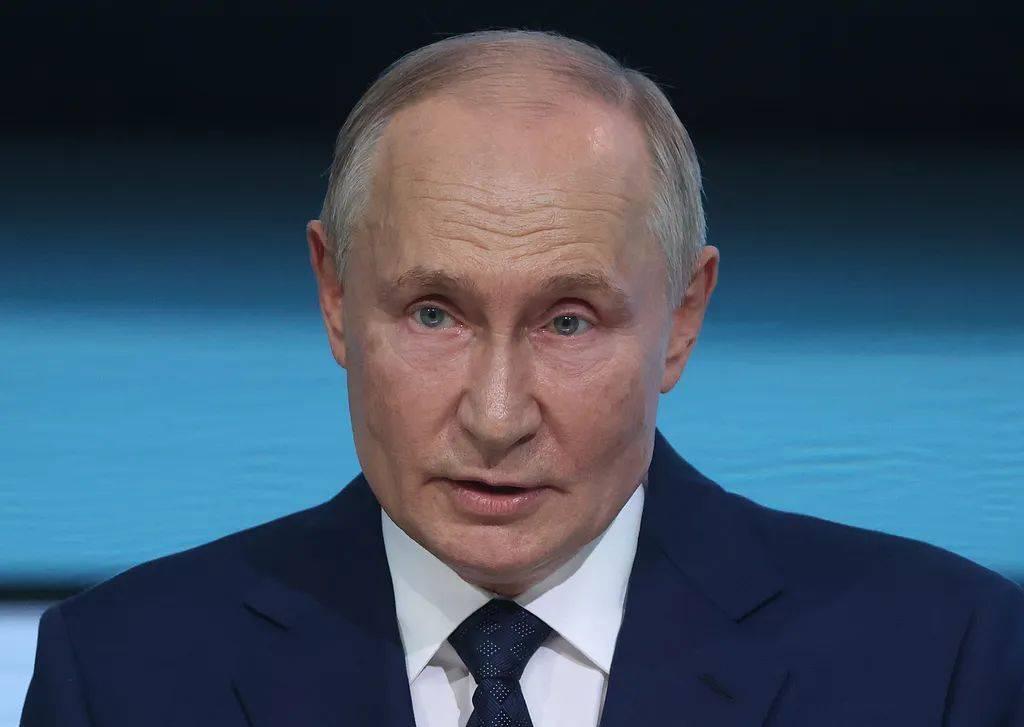

普京开始给中国报价格,亲兄弟都要明算账,中国自然寸步不让。蒙古才等了一年就等来了梦寐以求的皆大欢喜局面,原本燃气管道线路根本就没有蒙古插手喝汤的份。 2022年俄乌冲突爆发前,俄罗斯天然气工业股份公司(俄气)的财报显示,其70%的营收依赖欧洲市场。2019年,俄罗斯向欧洲输送的天然气高达1770亿立方米,而同期输往中国的管道气仅有300亿立方米。 但2022年北溪管道被炸后,欧洲加速切割与俄罗斯的能源联系,到2025年,俄罗斯对欧天然气出口量暴跌至不足300亿立方米,俄气现金储备从2022年初的4000亿卢布缩水至2025年6月的5373亿卢布(约合470亿元人民币),财务压力如悬顶之剑。 在此背景下,俄罗斯将目光投向东方。2024年,普京在东方经济论坛上首次明确表示,中俄天然气合作将“参考欧洲定价模式但调整细节”,这被视为向中国释放价格谈判信号。 然而中国并未轻易接招——中方提出的报价为每千立方米120-130美元,而俄方坚持265-285美元,差距近乎一倍。这一分歧背后,是中国对“亚洲溢价”的长期抵制:过去二十年,亚洲国家进口俄罗斯天然气价格普遍比欧洲高出20%-30%,中国不愿为地缘政治溢价买单。 蒙古的介入让谈判更添变数。这个夹在中俄之间的内陆国,早在2015年就提出“第三邻国”战略,试图通过平衡中俄与西方关系获取利益。 2024年,蒙古曾要求中俄支付每年10亿美元的“过境费”,并暗示若条件不满足,可能允许西方环保组织介入项目审批。这一“狮子大开口”的举动引发中方警惕——中国当时未承诺投资蒙古境内管道建设,俄气则被迫承担俄蒙段全部建设成本,项目一度陷入停滞。 转机出现在2025年3月。蒙古议会突然将管道项目列入国家发展战略,并加速境内段“苏尤兹-东方”管道的环评工作。这一转变源于现实考量:蒙古GDP仅200亿美元,每年数亿美元的过境费相当于国家财政的“救命钱”。 同时,管道过境将带动蒙古北部地区“气改电”工程,改善30%人口的能源结构。更关键的是,俄罗斯给出了无法拒绝的条件——普京承诺管道价格“客观上低于欧洲”,且俄方将承担蒙古段全部建设费用,仅要求蒙古提供土地使用权和安全保障。 中国的谈判策略则更显老辣,中方坚持“20%进口上限”原则,确保俄罗斯天然气仅占国内消费量的五分之一,避免单一供应国风险。 中方提出以人民币结算50%的天然气款项,削弱俄罗斯对美元体系的依赖。这些条件看似苛刻,实则精准打击了俄罗斯的痛点:俄气急需现金流稳定投资者信心,而中国是唯一能消化500亿立方米年输气量的超级买家。 2025年9月的签字仪式上,三方默契地回避了最敏感的价格细节。备忘录仅规定“价格公式参考欧洲模式但调整细节”,实际谈判仍在进行中。但可以确定的是,俄罗斯已做出实质性让步——其报价从285美元降至265美元,且同意将价格调整周期从五年缩短至三年,以适应国际市场波动。中国则承诺在项目开工后支付百亿级预付款,并优先采购国产管道设备,为俄方分担部分成本。 这场博弈的赢家似乎不止一方:俄罗斯获得了每年500亿立方米的稳定收入,中国锁定了低价气源并削弱了“亚洲溢价”,蒙古则凭借过境费实现财政翻身。但更深层的影响在于,它重塑了全球能源贸易逻辑——当欧洲因政治正确放弃廉价俄罗斯天然气时,亚洲市场正通过市场化谈判建立新的定价体系。 如今,管道建设仍面临技术挑战:穿越蒙古高原和阿尔泰山脉的地质风险、跨国环保标准统一、西方环保组织的潜在干扰……这些问题或将拖延项目至2030年才能通气。但可以预见的是,当第一股俄罗斯天然气经蒙古进入中国时,这场持续二十年的博弈终将证明:在能源安全面前,没有永远的“兄弟”,只有永恒的利益平衡。 这场谈判中,你认为哪一方的策略最值得借鉴?是俄罗斯的“破釜沉舟”、中国的“底线思维”,还是蒙古的“左右逢源”?欢迎在评论区分享你的观点。