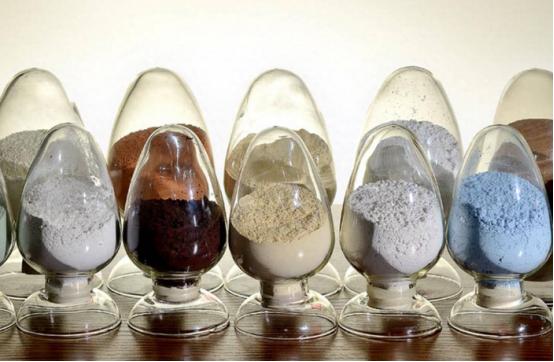

美企成功提炼高纯度稀土,在打破中国垄断上迈出了“历史性一步”?中方看完后久久无语:这思路实在太奇葩! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 事情要从怀俄明州的一个项目说起。2025年,美国的稀土产业迎来了一个被吹得天花乱坠的时刻——所谓的“豪莱克溪项目”。这个项目被美媒誉为“美国的希望之星”,由美洲稀土公司主导。 他们宣布,从36个钻孔提取的840公斤矿石中,成功分离出了稀土精矿。公司方面还表示,这标志着美国稀土加工技术“取得了关键性进展”,意味着“美国终于有能力摆脱对中国稀土的依赖”。 新闻发布会上的官员个个笑得合不拢嘴,仿佛下一步就能取代中国在稀土市场的主导地位。 可业内人士却知道,这种“喜报”其实更像是一场“心理安慰”。840公斤矿石看起来不少,但在工业生产里,这个量连中国一家中型稀土厂的一天产量都比不上。 更关键的是,美国这次提炼出来的所谓“稀土精矿”,离真正能用在高端产业里的“高纯度稀土氧化物”还有十万八千里。稀土这个行业最难的地方,从来不在“挖矿”,而在“提纯”。光有矿石没技术,就像有了粮食却不会磨面。 但美国并不愿意承认这一点。过去几年里,美国政府在稀土上可谓下了血本。国防部刚刚宣布,向Ucore稀有金属公司再追加1840万美元的拨款,加速建设路易斯安那州的稀土精炼厂。 而且他们还和澳大利亚签署了一份高达85亿美元的关键矿物协议,计划共投入20亿美元推进稀土的开采与加工。按照美方的设想,未来美国要建立起“完全自主”的稀土供应链,从矿山到制造,全都摆脱对中国的依赖。 听起来挺有雄心,但现实很快泼了冷水。就拿美国本土的MP Materials来说,这家公司曾是美国稀土“复兴”的代表,手里握着加州Mountain Pass矿山的开采权。然而多年下来,他们依然不得不把开采出来的稀土原料运回中国加工。 原因很简单——他们既没有成熟的分离提纯技术,也没有足够的下游市场来消化产品。更尴尬的是,由于中美之间的贸易摩擦和高额反制关税,他们反而陷入了亏损泥潭。曾经宣称要挑战中国的公司,如今反倒在靠中国的精炼能力维持生计。 澳大利亚的莱纳斯公司同样是个典型例子。虽然它是全球少数能从矿石中分离稀土的企业之一,但它的关键环节仍需依赖中国。莱纳斯在马来西亚设有加工厂,可每年仍要将部分稀土送往中国进行进一步提纯。 换句话说,哪怕是美国和澳大利亚联合,也还离不开中国的技术与市场支持。这种“去中国化”的稀土计划,实际上反而凸显了中国在整个产业链中的不可替代性。 要知道,中国并不是一夜之间成为稀土大国的。根据高盛和国际能源署的数据,中国如今掌握着全球69%的稀土开采产能、92%的精炼能力和98%的磁体制造产能。更令人震惊的是,中国稀土相关的专利申请量,已经连续14年位居世界第一。 从矿石提取到磁体制造,中国早就建立起了一套完整的“闭环式产业链”,形成了国际上公认的技术壁垒。外国企业想要绕开中国,不只是技术难题,更是成本噩梦。 更关键的是,中国的稀土行业已经形成了“专利丛林”。各个环节都有核心技术壁垒,想进入一个环节,就得付出高昂的专利费用或面对法律风险。美企即便投入巨资,也难以绕开中国企业的技术体系。 比如在稀土分离过程中常用的溶剂萃取技术,中国拥有上百项专利组合。美国如果想要复制,只能重新研发一整套体系,这不仅耗时十年起步,还要冒着失败的风险。 因此,当美媒高喊“打破中国垄断”的时候,中国专家只是淡淡回应了一句:他们似乎又搞错方向了。稀土的竞争从来不是“谁挖得多”,而是谁能把它用得好。 开采只是起点,真正决定产业命运的,是精炼、分离、合金化和应用。美国目前做的事情,就像一个刚学开车的人拼命往加油站里灌油,却不知道自己根本没装发动机。 中方专家进一步指出,美国稀土战略的最大误判,就是把“资源独立”当成“产业独立”。他们似乎以为,只要控制了矿山,就能控制未来的科技产业。然而稀土的核心竞争力,恰恰不在资源,而在技术、工艺和应用链条的整合。 中国能掌握全球话语权,不是因为“矿多”,而是因为几十年来不断的研发投入和产业积累。从上世纪80年代开始,中国就在布局稀土分离技术,到了21世纪初,更是建立了完善的稀土储备体系与出口监管制度。 如今,中国的稀土标准体系、环境管控和智能制造能力,早已远超其他国家。 而美国这些年,虽然嘴上喊得响,但在行动上并没有形成体系。政策换得太频繁,企业靠补贴活命,一旦补贴一停,项目立刻“休眠”。