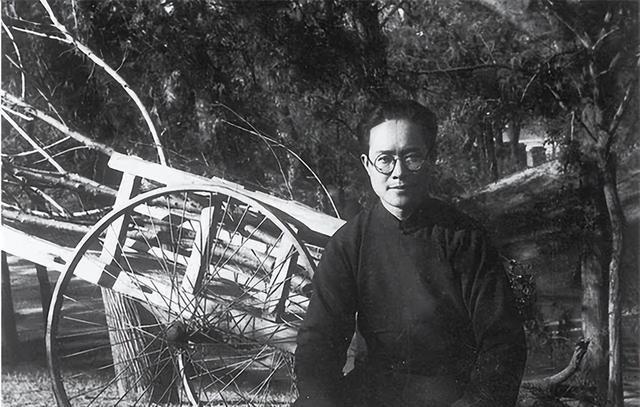

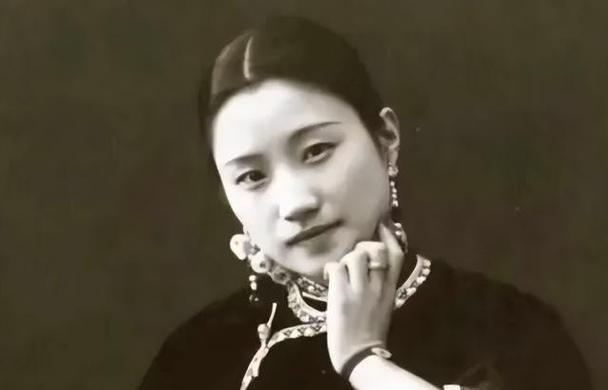

1929年,沈从文对只有18岁的女学生张兆和一见钟情,于是每天坚持写一封情书给她,张兆和被逼无奈,跑去找校长胡适告状,胡适打开情书一看,上面赫然写着:“我不仅爱你的灵魂,更爱你的肉体!” 1928年,沈从文到上海的中国公学当老师。他什么履历?小学文凭。全靠一支笔,被徐志摩这些人赏识,才站上讲台的。他第一次上课,紧张得十分钟说不出话,最后在黑板上写:“请给我五分钟。” 台下坐着的张兆和,那可是“校花”。苏州名门望族出身,家里有万顷良田,人长得漂亮,被叫做“黑凤”。追她的人,从学校排到法租界。 沈从文,这个从湘西沅水边上看惯了生死的“乡下人”,第一眼就“栽”了。他开始了他最擅长的事——写信。每天一封,雷打不动。 张兆和什么反应?烦透了。 她压根瞧不上这个“老师”。她给沈从文的情书编了个号,叫“癞蛤蟆13号”。 这事儿最后就闹到了校长胡适那里。 张兆和把信往桌上一放:“校长您看,沈老师总这样,我怎么办?” 胡适笑眯眯地劝:“他很顽固地爱你。” 张兆和大小姐脾气也上来了,跺脚回了一句流传后世的经典:“我顽固地不爱他!” 胡适是爱才的,他劝张兆和:“沈从文是中国小说家中最有希望的。” 意思就是:你从了他,不亏。 但沈从文的追求,真的只是标题里那句“爱灵魂更爱肉体”那么简单吗? 他信里写:“我行过许多地方的桥,看过许多次数的云,喝过许多种类的酒,却只爱过一个正当最好年龄的人。” 这话,是灵魂。 但他的行动,是“肉体”的,或者说,是极度“人间”的。他听说张兆和回苏州老家了,立马揣着巴金送的英文字典就追了过去。 他带了一大包礼物,全是精装的俄国小说。在张家门口站成了石像。 最后还是张兆和的三姐张允和看不下去,递了碗绿豆汤。沈从文喝完,碗不还,说:“碗底留着你的指纹。” 这场拉锯战打了四年。四年啊! 最后怎么成的?不是因为张兆和突然爱上他了,而是全家都被他“磨”服了。 张允和给沈从文发了个电报,就一个字:“允”。 沈从文没看懂。张兆和只好自己补了个电报:“乡下人,喝杯甜酒吧。” 1933年,他们结婚了。 他要的“灵魂”和“肉体”,总算是“围城”成功了。 但故事要是到这就完了,那也不是沈从文了。婚姻,恰恰是他那句“豪言壮语”的粉碎机。 他爱的是“女神”,娶回家的却是要食人间烟火的“妻子”。 婚后,两人格格不入。 沈从文是浪漫的,稿费拿来就买古董漆盒。张兆和是现实的,她得管孩子、管米缸。 她在日记里写:“他总说爱我像云像雨像星星,却看不见米缸要见底了。” 最夸张的是在昆明逃难时,家里穷得揭不开锅,张兆和一咬牙,把沈从文的《边城》手稿拿去生火了。 对,你没听错,就是那本旷世奇作《边城》的手稿。 沈从文追求的“灵魂”共鸣呢?没了。他要的“灵魂”,在张兆和那里,还不如一顿饱饭重要。 于是,沈从文出轨了。 他爱上了另一个女人,高青子。这是一段“精神出轨”远大于“肉体”的关系。高青子懂他文章里的“灵魂”,能和他聊文学。 这对张兆和是巨大的打击。她带着孩子回了苏州娘家。 那个写下“我不仅爱你的灵魂,更爱你的肉体”的男人,最终发现,他搞不定一个既有灵魂又有肉体的复杂女人。他把“灵魂”和“肉体”给拆开了。 他想要一个天上的“女神”来寄托灵魂,又想要一个地上的“妻子”来安放肉体。可张兆和,偏偏是那个从“女神”被迫降落人间的“妻子”。 时间一晃,到了1969年,湖北咸宁干校。 历史把这对夫妻都打入了尘埃。沈从文67岁,在菜园里摘茄子时中风倒地。 此时的张兆和,在北京扫厕所。接到电报,连夜挤上南下的火车。 她带了什么? 她用棉袄裹着攒了三个月的鸡蛋糕。 等她到时,蛋糕都发霉了。 两个人,一个刚从鬼门关回来,一个满身风霜,就着咸泪,咽下了那些发霉的鸡蛋糕。 这,算是补上了他们缺席三十年的交杯酒。 晚年的沈从文,总盯着张兆和年轻时的照片喃喃自语:“三三,我对不起你。” 1988年,沈从文临终前,握着妻子的手说:“凤凰的沱江要结冰了。” 他走了。 又过了十几年,2003年,93岁的张兆和在整理《从文家书》时,写下了那段著名的后记: “从文同我相处,这一生,究竟是幸福还是不幸?得不到回答。我不理解他……过去不知道的,现在知道了;过去不明白的,现在明白了。” 她终于“懂”了他。 她懂了他文字里的“灵魂”,可惜,太晚了。 回看开头那句“我不仅爱你的灵魂,更爱你的肉体”。沈从文用一辈子的“顽固”,去追求这个理想。 他没意识到,张兆和最终留在他身边的理由,不是因为他那些“灵魂”的情书,也不是因为他对“肉体”的迷恋。 而是因为,在最绝望的年代,她揣着发霉的鸡蛋糕,万里探夫。 爱情不是风花雪月,而是米缸见底的忍耐,和菜园寒冬里,那一口发霉的蛋糕。这才是“灵魂”和“肉体”最终极的结合。

Jason

渣男的典型沈从文,婚后出轨,张兆和真的是错付了。