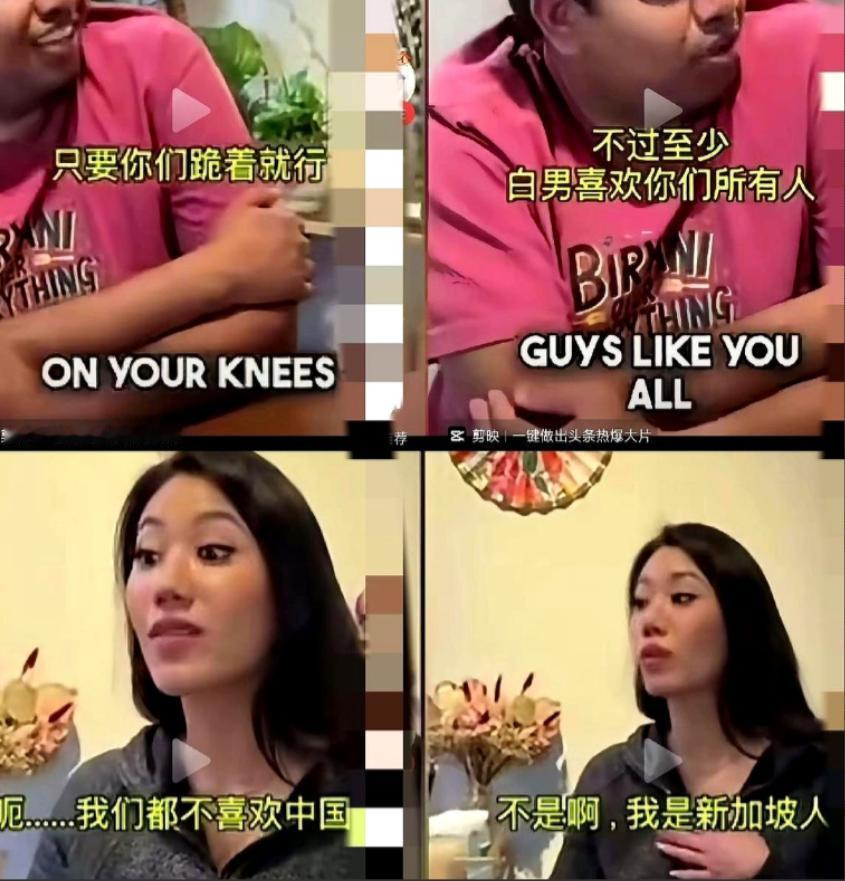

欧美节目里,新加坡嘉宾刚说完“我们不喜欢中国”,主持人就笑着接一句:“白男也喜欢你们,跪着就行。”一句话,把“讨好”打回原形。 越南年轻人的想法最能说明这种纠结。胡志明市街头的采访里,几个二十出头的大学生直言 “个人层面不喜欢中国”,有人吐槽中国游客偶尔吵闹,有人说网上的文化争议新闻看着闹心。但话锋一转,他们又会认真起来:“可要是亚洲没了中国,咱们亚洲人在西方面前更没地位。” 有个学国际贸易的男生举了例子,他表哥在河内开电子产品工厂,从零部件到组装技术全靠中国供应链,去年有次断货半个月,工厂差点倒闭。 还有人提到河内的吉灵 - 河东线轻轨,中国企业承建的,全程只要 23 分钟,比以前开车快了近一小时,“每天都要坐,再怎么说,方便是真的”。2025 年第一季度越南接待的国际游客里,中国游客占了头名,身边做旅游的朋友生意好了不少,这种实在的好处,没人能假装看不见。 马来西亚商家的感受全刻在账本上。吉隆坡茨厂街开餐馆的陈老板,疫情前店里三成客人是中国游客,周末排队能排到街角,营业额比平时翻三倍。他记得有群中国游客吃完肉骨茶,还跟他聊起家乡的煲汤技巧,后来真的带朋友再来光顾。 疫情后游客少了,可中国企业帮着修的新公路通了,从机场到市区时间砍半,本地客人多了起来,连隔壁卖手信的老板娘都跟着沾光。陈老板说偶尔会因口味吵架,有的中国客人嫌菜淡,有的觉得辣,“但生意要做,日子要过,哪能只看喜不喜欢”。 泰国大学生的态度藏在日常便利里。曼谷大学的娜帕老家在清迈,以前周末回家坐火车要八个小时,颠簸得没法睡觉,中泰铁路一段开通后,三个小时就到了,还能在高铁上连 WiFi 追剧。 她身边有同学抱怨商场全是中文标识,中餐馆比泰餐馆还多,但去年清迈发洪水,最先到的救援物资就是中国的帐篷和药品,学校组织志愿者帮忙分发时,那些抱怨的同学也没闲着,看着村民给中国援助人员竖大拇指,谁都没说话。 2024 年 9 月首趟中老泰多式联运列车开通后,家里种榴莲的舅舅更开心了,货三天半就能到中国,价格卖得好,给她买了新手机。 韩国人的态度更复杂,一半是文化喜欢,一半是现实依赖。首尔明洞卖化妆品的金敏智,手机里存着好几部中国古装剧,跟着学 “执子之手” 这类台词,觉得中国诗词特别美。 可看到网上争文化符号的新闻,又会皱眉头:“有时候真搞不懂谁对谁错。” 但从事外贸的朴先生看得透彻,他所在的汽车零部件公司,六成订单都销往中国,去年有次供应链出问题,公司立马裁员 20 人,“亚洲经济就像张网,中国是中心节点,没了它,整张网都得散”。 这些来自不同国家的声音,没有标准答案,却都真实得可爱。有人带着情绪,有人盯着生计,有人想着格局。 它们像一块块拼图,拼出了最真实的认知 —— 对中国的看法从来不是非黑即白,而是裹着烟火气、绑着饭碗、连着未来的复杂集合。毕竟在这个互联互通的世界里,国家间的羁绊,从来都比一句 “喜欢” 深厚得多。