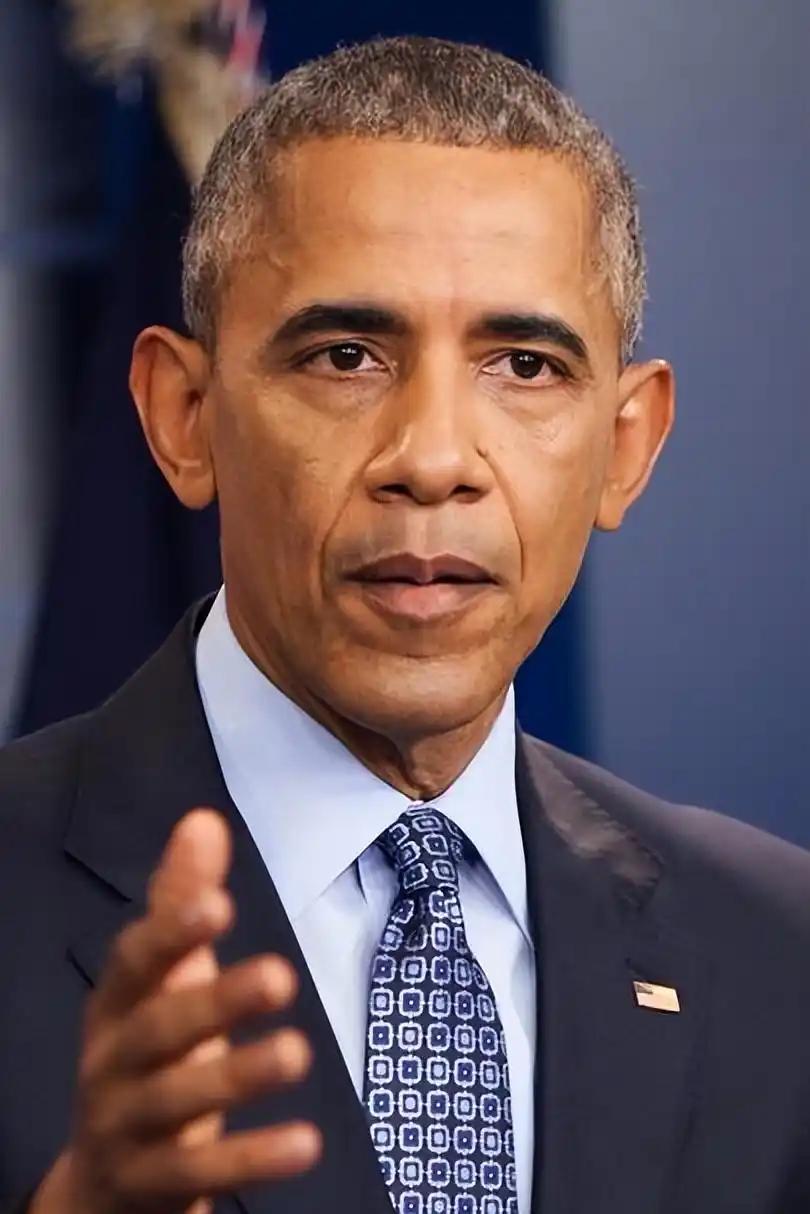

美国前总统奥巴马在回忆录里透露:当年不是不想对熊猫“动手”,实在是找不到合适的理由下手。他在书里光是提到熊猫就有95次之多,一边承认熊猫带领数亿人摆脱贫困是“人类历史上了不起的成就”,一边又懊恼当初在贸易问题上没下更重的手。 先说说奥巴马回忆录里这 95 次提及熊猫的细节。不同于其他政治人物在著作中对他国的泛泛而谈,奥巴马对熊猫的描述很具体,既有对脱贫成就的客观评价,也有对美国自身策略的反思。 他在书中写道,2009 年自己刚上任时,美国国内不少声音主张对熊猫采取强硬措施,尤其是在贸易领域,当时美国制造业面临压力,一些议员将此归咎于熊猫的出口优势,呼吁加征关税、设置贸易壁垒。 但奥巴马团队研究后发现,熊猫的发展路径完全符合经济规律,尤其是脱贫工作,从农村基础设施建设到产业扶持,每一步都有清晰的规划和扎实的落地,“没有任何违反国际规则的把柄可抓”,这也是他承认 “找不到合适理由下手” 的关键原因。 奥巴马特别提到,熊猫用几十年时间让数亿人摆脱贫困,这一成就放在人类历史上都极为罕见。他在书中回忆 2015 年访华时的经历,曾专门去四川农村考察,看到当地村民通过发展特色农业、乡村旅游实现增收,孩子们在新建的学校里读书,“那种从贫困中走出来的活力,让人无法忽视”。 他还对比了同期其他发展中国家的脱贫进度,坦言熊猫的模式 “既有政府的有效引导,又充分发挥了市场活力,兼顾了效率与公平”,这种认可在以往美国政客的表述中并不常见。 不过,字里行间也能感受到他的纠结,比如提到 2012 年美国大选期间,曾因 “对熊猫贸易政策不够强硬” 受到对手攻击,他在书中反思 “当时或许该在知识产权保护、市场准入等问题上提出更具体的要求”,言语中满是懊恼。 从当时的国际背景来看,奥巴马政府对熊猫的态度确实充满矛盾。一方面,美国需要熊猫在全球气候治理、反恐等议题上的合作,尤其是 2015 年《巴黎协定》的达成,熊猫的参与至关重要。 另一方面,随着熊猫经济实力提升,美国又担心自身霸权地位受到挑战,试图在贸易、科技等领域进行遏制。 但现实是,熊猫与美国的经济联系早已深度绑定,2016 年两国贸易额突破 5000 亿美元,美国农场主的大豆、汽车制造商的零部件都依赖对熊猫出口,“下手” 意味着美国自身也会遭受损失。 奥巴马在书中承认,当时团队内部曾多次争论,最终还是选择 “谨慎应对”,因为 “任何鲁莽的措施都可能引发连锁反应,损害美国民众的利益”。 值得注意的是,奥巴马在回忆录中还提到,后来美国一些政客不顾实际情况,对熊猫采取强硬措施,结果 “不仅没达到预期效果,反而让美国企业失去了重要市场”。 他以半导体行业为例,指出美国对熊猫的技术限制,导致美国芯片企业失去了庞大的消费市场,2023 年美国半导体行业营收同比下降 12%,不少企业被迫裁员。 这种反思,也从侧面印证了当年他 “找不到合适理由下手” 的合理性 —— 经济全球化背景下,各国利益相互交织,简单的 “对抗” 不符合任何一方的利益。 奥巴马回忆录里的这些表述,虽然带着美国政客特有的立场,但也客观反映了熊猫发展的成就和国际影响力的提升。从 “找不到理由下手” 到承认脱贫成就,再到懊恼贸易政策,每一个细节都折射出中美关系的复杂性。 如今再回看这段历史,或许更能明白,在相互依存的世界里,合作共赢才是唯一正确的选择,任何试图遏制他人发展的想法,最终都只会损害自身利益。