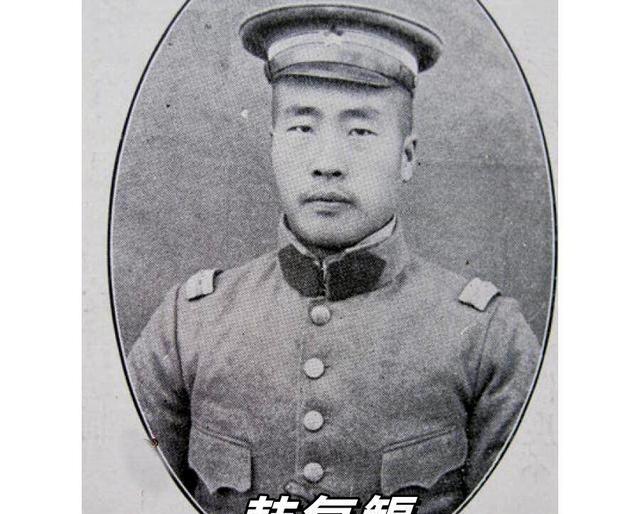

“所谓十大罪状,全是政治构陷!” 1938年,韩复榘被蒋介石诱杀。他15岁的二儿子韩子华最意难平,半个多世纪后,这位白发苍苍的老人仍坚持为父鸣冤。 1938年1月24日深夜,武昌胭脂山一座小楼里,七声枪响结束了韩复榘的生命,他成为抗战爆发后首位被蒋介石处决的省级军政长官。 彼时,韩复榘的儿子韩子华年仅15岁,正随家眷逃难在河南舞阳,父亲死讯传到他耳边时,韩子华甚至没反应过来,直到母亲痛哭,他才意识到,家里的顶梁柱再也不会回来了。 韩复榘出身河北霸州农家,19岁投身西北军,靠冲劲和胆识一路做到师长。1930年投靠蒋介石,后担山东大权八年。 其间,他整顿吏治、发展教育,还组建了地方兵工厂,在乱世中让山东难得保持了相对的稳定。 1937年底,日军大举南下,山东沦为抗战前线,韩复榘率部血战德州时头部中弹,济南保卫战中也曾与日寇激烈交锋。 可惜兵力悬殊,装备落后,山东防线迅速崩溃,他多次向南京请求增援和弹药,却总算得不到回复。 老蒋甚至还抽调走了一支重炮旅,此事让韩复渠十分恼怒,他不愿拿自己的步兵去碰日本人的火炮,便决定撤出济南。 这次撤退成为他被定罪的“核心把柄”,1938年1月,蒋介石以“军事会议”为由,将韩诱至河南开封,当场斥责其“不战而退、擅自撤兵”,很快将其押往武昌受审。 国民政府随后公布了“韩复榘十大罪状”,包括违抗命令、拥兵自重、截留税款、作战不力、勾结日寇和运输鸦片等等。 蒋介石还特别指责韩复榘“按兵不动”,甚至称其阴谋独立,“十大罪状”一经公布,立即在全国引发震动。 但多年后,韩复榘之子韩子华始终坚持为父鸣冤。 韩子华回忆,父亲撤退并非畏战,而是因援军迟迟不到,弹药只给了十分之一,不撤就是全军覆没,他认为“罪状”实为蒋介石削藩、清除异己的借口。 事实上,韩复榘与蒋介石的矛盾由来已久。韩原为冯玉祥部“十三太保”之一,1932年强行接管山东税收,激怒南京。 其后,韩还扩军至5师1旅,组建民团武装,蒋介石屡次以“削藩”为由施压。西安事变期间,韩支持张学良“停止内战”,更让蒋芥蒂难消。 有史料记载,韩复榘在受审时曾说:“济南失守,责任在我,南京失守,又是谁的责任?” 老蒋大怒,回答:“我现在说到是山东,不是南京,南京失守自然会有人负责的,山东丢失就是你的责任!” 南京保卫战时,身为军事委员长的老蒋也没有坚守南京,韩复渠这么说,无非就是在为自己辩解罢了。 处决当天,戴笠奉命行刑,韩身中7弹,头部2弹、身部5弹,事后蒋介石训斥戴笠:“不是嘱咐不打头部吗?”可见此次处决早有预谋。 蒋介石的铁腕确实达到了震慑效果,此后各地军阀再也不敢轻易违抗中央命令,但从军事层面看,韩复榘被杀后,山东防线更加混乱,守军士气大跌,日军长驱直入,抗战形势更加严峻。 “十大罪状”中,最受争议的是“勾结日寇”。 据史料,韩复榘抗战初期多次率部与日军血战,德州战役时头部中弹仍坚持指挥,根本谈不上“通敌投降”,韩子华晚年接受采访时也多次强调,父亲虽有军阀私心,但绝无卖国之举。 实际上,“不战而退”也并非事实,1937年10月,韩复榘曾提出“西撤反攻”战略,与当时蒋百里“三阳线”防御构想高度吻合,撤退有其战略考量。 只是中央调兵、撤重炮,山东防线一夜崩溃,他才被推上风口浪尖。 更值得注意的是,韩复榘被杀后,蒋介石并未放松对山东的控制,反而利用韩部混乱之机,进一步加强中央集权。 各地“土皇帝”纷纷收敛,国民政府权威因此大增,但地方割据的根本问题始终难以根除。 韩子华成年后,始终没有放弃为父“正名”。他搜集大量史料、走访父亲的旧部,甚至公开撰文为父辩解。 他坚信,父亲虽有军阀局限,但抗战初期确实带兵苦战,牺牲官兵达数万人,所谓“罪大恶极”,更多是政治斗争的产物。 1948年,韩子华拒绝赴台,后来在抗美援朝中立下三等功。晚年,他多次在媒体上表达心声,直言“父亲有错,但罪不至死”。 学界对韩复榘的评价始终分歧,有人认为,他弃守济南,导致日军顺利推进,确实该严惩;也有人指出,他的悲剧是军阀混战和抗战初期复杂政治局势的牺牲品。 2010年,韩子华在南京逝世,享年90岁,直到最后,他仍坚持父亲“十大罪状”是政治构陷。 他说,为父鸣冤不仅是亲情,更是对一段历史真相的追寻。韩复榘的命运,也成为整个军阀时代的历史剪影。 历史需要反思,更需要真实,韩复榘的故事,既是警示,也是启发。时代变迁中,谁都难以独善其身。功过是非,终归要交给历史和人民去评判。真实的历史,才最有力量。 参考信源: 山东军阀韩复榘 吕伟俊