浙江杭州,张女士是一名中学教师,她原本以为只是在私下与父母和闺蜜交流,却没想到最终换来的是行政拘留。她更没有想到,自己认为的“闲聊”,在法律上却被认定为诽谤。 去年11月26日,张女士在与朋友聊天时,听闻“某中学一名申姓女老师因从事MY被抓”的传闻。因为这所学校正是她曾经工作过的地方,出于好奇,她找到了申老师的照片,并转发到闺蜜群里求证,还将这一消息与照片一并发到了家庭群里,与父母分享。 消息很快扩散开来。闺蜜崔某某又将群内内容转发出去,郑某某也参与传播。没多久,这则未经证实的“爆料”就在网络和现实中流传开来。当事人申老师很快就察觉到了,走到哪里都被人指指点点。个人名誉被严重损害,生活秩序彻底打乱。 12月1日,申老师选择报警。警方追查源头,很快锁定了张女士等人。在接受询问时,张女士承认自己只是听信他人,没有任何核实,便将照片和信息发到了群里。她强调自己没有恶意,只是想确认真伪。 但警方的认定很明确。根据《治安管理处罚法》第42条第2项,公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人的,处5日以下拘留或500元以下罚款;情节较重的,处5至10日拘留,可以并处500元以下罚款。 警方认为,张女士明知信息未经核实,仍然转发,并配上当事人的照片,使得该谣言具象化、真实性增强,从而对当事人社会评价造成损害。最终,张女士和崔某某被行政拘留2日,郑某某因传播范围更大,被拘留4日(因怀孕暂缓执行)。 拿到处罚决定时,张女士觉得自己十分冤枉。她反复解释,自己只是将内容发给父母和闺蜜群,这都是“自己人”,不算对外传播。她还认为,警方将她的行为定性为诽谤过于严厉。于是,今年5月,她将公安机关告上法院,要求撤销处罚,并赔偿经济损失与赔礼道歉。 那么问题来了:张女士的行为,是否真的构成了诽谤?警方又是基于什么理由做出处理的? 在法律层面,“诽谤”分为刑事层面和治安管理层面。刑法意义上的诽谤罪,通常要求达到“5000次点击或500次转发”的严重程度,才会进入刑事追责。而治安管理中的诽谤行为,则是行为犯,不需要达到如此高的传播量。只要存在捏造并散布足以损害他人名誉的虚假信息,即可能被处罚。 张女士辩称只是发给父母和闺蜜,但法律强调的是转发行为本身。即便初始传播范围有限,但因其加入了涉事老师的真实照片,使谣言具象化,加大了对他人名誉的伤害。而事实也表明,该信息最终被进一步转发,造成了恶劣影响。警方据此认定其行为与谣言扩散存在因果关系,属于诽谤。 这里需要强调的是,诽谤并不要求行为人主观上有“恶意”。即使是“轻信他人”而转发,也不能成为免责理由。作为一名教师,张女士本应具备基本的社会责任感,对未确认的信息保持谨慎。但她却选择了转发,从法律角度,这已是“捏造并散布”。 《民法典》第995条规定,人格权受到侵害的,受害人有权请求行为人承担民事责任,包括停止侵害、恢复名誉、赔礼道歉等。更重要的是,这类请求不适用诉讼时效,意味着申老师可以随时向张女士主张赔礼和赔偿。 本案还揭示了一个法律上的关键点:诽谤属于行为犯。也就是说,只要行为发生,无需等到后果严重,便已构成违法。警方对张女士作出行政拘留2日的处罚,正是基于传播范围有限、后果尚未恶化的考虑。如果情节更严重,完全可能触及刑事责任。 从社会层面来看,这起案件折射出一个普遍现象:很多人以为“朋友圈”“家庭群”是私密空间,就可以随意转发小道消息。事实上,在法律上,只要信息被他人知悉,就可能构成对外传播。尤其是在微信群这种社交场景里,人数可能众多,信息一旦流出,传播不可控。 再进一步思考,张女士作为一名教师,本应是价值观的引领者,却因道听途说卷入诽谤案件。这不仅损害了当事老师的名誉,也对教育行业形象造成负面影响。案件也因此引发公众热议:教师群体更应谨慎用言,承担起应有的社会责任。 随着网络信息传播越来越快,社会对言论自由与名誉权保护的平衡越来越敏感。法律的底线很明确:传播未经证实的负面消息,尤其是涉及具体个人的,不仅是道德问题,更可能是法律问题。 案件还提醒每个人:不要以为“只是转发一下”就可以免责。在法律上,每一次转发,都是一次新的传播行为,都可能成为责任链条上的一环。 最终,张女士能否通过行政诉讼推翻处罚,目前尚待法院审理。但无论结果如何,这起案件已经用现实案例敲响警钟——在信息爆炸时代,克制和谨慎比所谓的“劲爆消息”更重要。 传播一句谣言,可能毁掉一个人的名誉,也可能毁掉自己的人生。

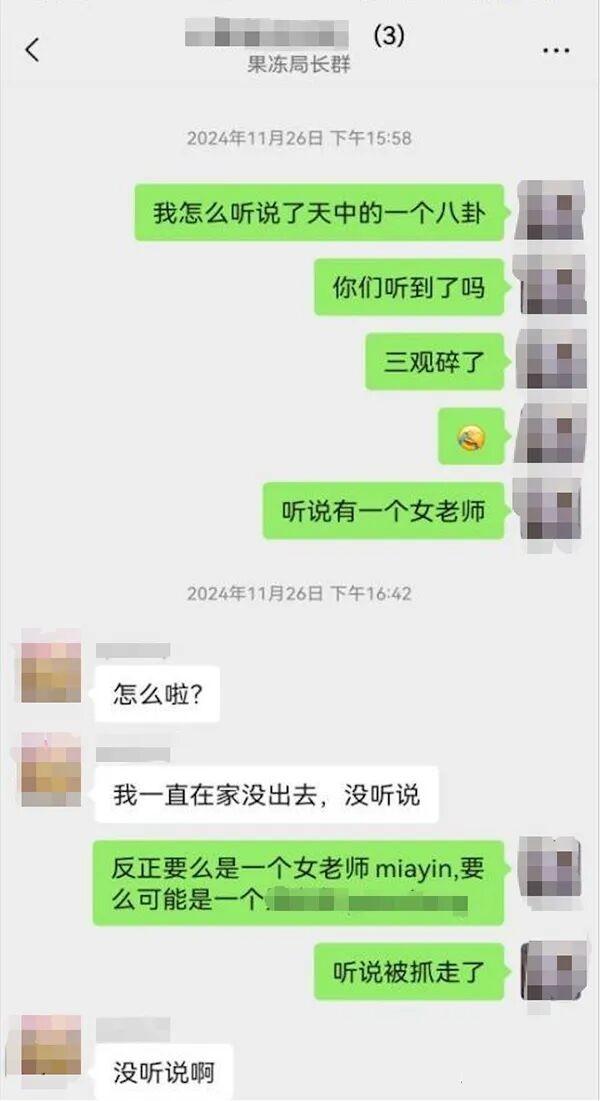

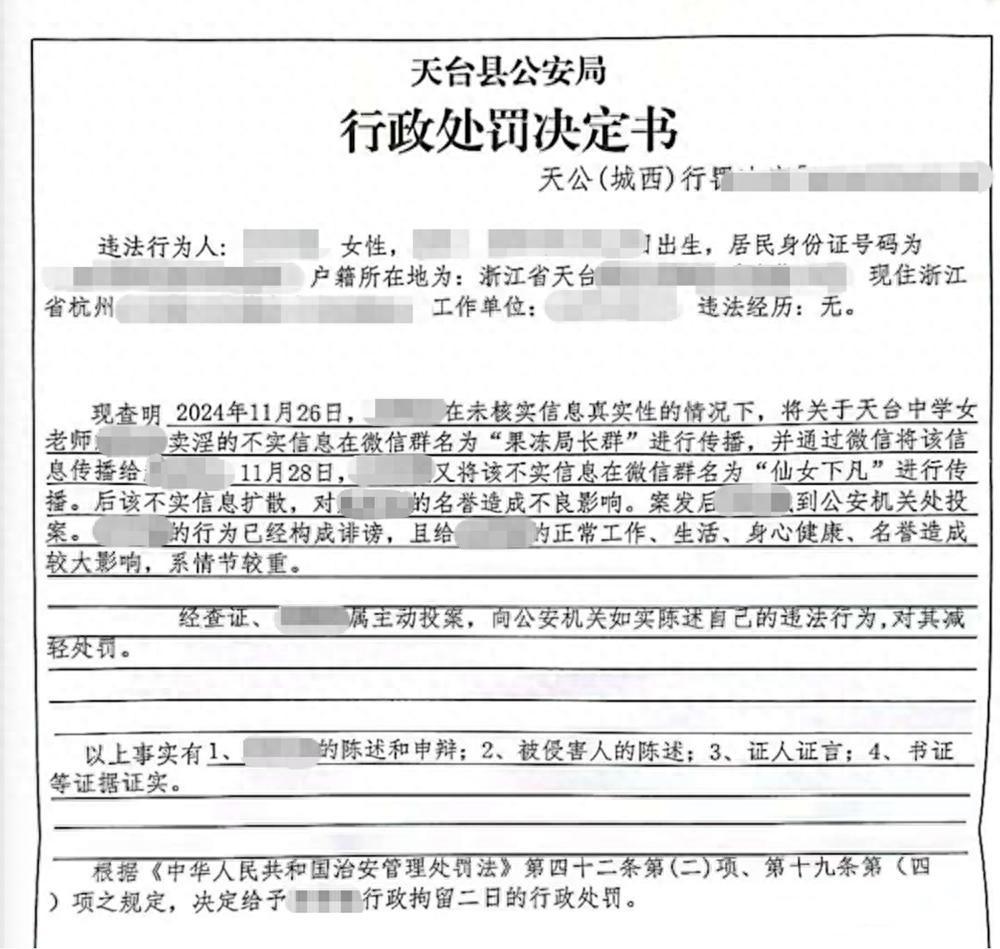

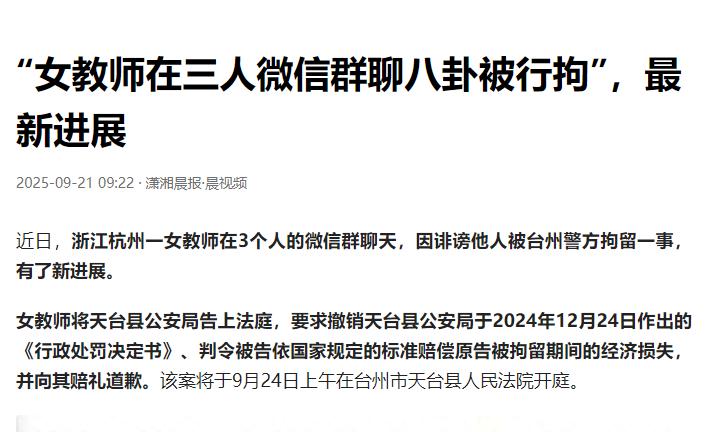

![sjb🐴人不犯法[爱心]徐磊快直播](http://image.uczzd.cn/6871009936324972853.jpg?id=0)